トルコ旅行・ツアーブログ|トルコツアー旅行記

サンタクロースは実在した?!知られざる起源と誕生の歴史を解説

クリスマスといえばやっぱりプレゼント!プレゼントといえばサンタクロース。

お馴染みの赤い服と白いひげのサンタクロースは、多くの人のイメージではフィンランドなど寒い北欧の国かと思いますが、実はサンタクロースはトルコで生まれたのです。

トルコ生まれのニコラウスがサンタクロースとして世界中で知られるようになるまでの紹介をさせていただきます。

サンタクロース(英: Santa Claus)のモデルは聖ニコラウス(ニコラス)という神父です。ギリシャ語の聖(セント)ニコラウスはオランダ語でシンタクラース。これがなまって「サンタクロース」となったとされています。

あるとき、適齢期の3人姉妹がいる貧しい家族がお金がなくて3姉妹を身売りしなければならないという話を聞き、可哀そうに思ったニコラウスは姉妹が暮らす家の煙突から3枚の金貨を投げ入れます。その金貨は暖炉に置いていた靴下の中に落ち、この金貨のおかげで身売りを避けることができました。

この話は皆さんご存じの「夜中に家に入って靴下の中にプレゼントを入れる」というサンタクロースの伝承になりました。ニコラウスが3枚の金貨を投げ入れる話は東ローマ帝国時代、子供を守る聖人の伝説としてヨーロッパに伝わります。

この際に、贈り物を配るのも聖ニコラウスではなくクリストキント(クリスマスの天使)に変更する動きがあり、実際に一部地域で定着しますが、聖ニコラウスのイメージは根強く残り続けました。このような背景から、オランダでは12月6日の聖ニコラウスの日の前日と、12月25日のクリスマスにプレゼントがもらえます。

シンタクラースは17世紀にプロテスタントの移住者によってアメリカにもたらされ、サンタクロースとなったといわれていますが、イギリスに古くからあった民間伝承の「ファーザー・クリスマス」の要素も取り入れていると考えられています。

アメリカで「サンタクロース(St. a Claus)」という表記が初めて登場したのは、1773年の12月23日に発行された『Rivington's New-York Gazetteer』という新聞だといわれています。

この詩の中でサンタクロースは、「少し丸いお腹」「笑うとお椀一杯のゼリーのように揺れる」「ぽっちゃり、ふっくらしている陽気な年寄りの妖精」で、8頭の小さなトナカイがひくミニチュアのソリに乗る小柄な人物として描かれています。

聖ニコラウスを白いひげの太ったニコニコ顔のおじいさんとして描いたのはアメリカの漫画家トーマス・ナストでした。19世紀後半のことです。ナストの絵では、服装の色は緑色や灰色などまちまちでした。

その後1931年、コカ・コーラ社が宣伝に使うためにスウェーデン人の画家にサンタクロースを描かせます。コカ・コーラ社の注文は赤と白を基調としたサンタクロースでした。コカコーラは当時、夏だけの大人の飲み物でしたが、冬にも飲める子供の飲み物としてPRしたかったのです。

こうしてトルコの神父さんから始まり、赤い服のサンタクロースはコカ・コーラの販売戦略で非キリスト教圏を含む世界中に定着しました。

ちなみにトルコ語ではサンタクロースをノエル・ババ(父親)と呼びます。イギリスやオーストラリアなどでは、サンタクロースはファザー(父親)クリスマスといわれます。各国でサンタクロースが親しみを持たれているかわかりますね。

トルコ語を話しましょう!日本語と同じ言語グループに属したトルコ語の勉強は簡単です。 | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

コカ・コーラがサンタクロースを起用したプロモーションを開始したのと同じ時期に、アメリカではサンタクロースの故郷が北極であるという言い伝えが広まります。しかし、北極からトナカイの餌を求めフィンランドのラップランド地方に引っ越したというフィンランドの新聞記事が元になり、フィンランドがサンタクロースの故郷であると考えられました。

1927年にフィンランドの国営放送がラップランドのコルヴァトゥントゥリの山中をサンタクロースの居住地と宣言し、この考えも世界中に広がりました(グリーンランドがサンタの故郷であるという説もあります)。

サンタクロースがトナカイのひくソリに乗って空を飛ぶという描写は、こうした北欧のイメージから来ているのかもしれません。ちなみに『A Visit from St. Nicholas(サンタクロースがやってきた)』で描かれる8頭のトナカイにはそれぞれ名前があり、ソリをひくときの並び順も決まっています。

上記をご覧の通り、最も有名な赤鼻のトナカイ「ルドルフ(Rudolph)」は当初は存在していませんでした。ルドルフは、シカゴを拠点としていたデパートチェーンのモンゴメリーワードが1939年のクリスマスに無料で配布する小冊子のために、社員であったロバート・ルイス・メイが書いた物語『RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER』に登場するキャラクターとして生み出されました。

ピカピカに光る真っ赤な鼻で霧の中を照らすルドルフを新たに先頭に据えた9頭のトナカイが現在のスタンダードです。

18世紀ごろ、プロテスタントの国であるドイツではこの風習をそのまま受け入れるのではなく、聖ニコラウスと同じような特徴を持った「ヴァイナハツマン」という架空の存在を新たに生み出します。

ドイツでクリスマスの象徴の一つとして定着したヴァイナハツマンは間もなくフィンランドにも伝わりました。つまり、フィンランドにおけるサンタクロースも、トルコ発祥といえるのです。

フィンランドの北部にあるラップランド地方の主要都市ロヴァニエミにはサンタクロース村があります。サンタクロース郵便局やカフェ、お土産ショップなどがあり、お仕事中の本物のサンタクロースに会うこともできます。

フィンランドまで行くのは大変…という人でも、サンタクロース村郵便局から本物のサンタクロースが書いた手紙を届けてもらうことが可能です。2023年版の手紙の受付は12月18日午前9:59までとなっていますのでお早目に。

サンタクロース村の公式サイト:http://santaclausvillage.jp/

サンタさんからの手紙に申し込むと、サンタさんとお手伝いの妖精トントとのエピソードがかかれたクリスマスストーリー+オリジナルメッセージが書かれた手紙が受取人のもとに届きます。さらに、同封されている返信ハガキにサンタさんへの手紙を書いて出すと、翌年の8月には再びサンタさんからサマーカードが送られてくるのです。

2023年のサンタさんからの手紙の申込期限は11月26日となっています。2023年11月27日12時00分~2023年12月12日23時59分については、限定50通で国内発送対応の手紙を申し込めます。

日本・フィンランドサンタクロース協会公式サイト:https://jf-santa-shop.org/

アメリカのアラスカ州にある都市ノースポールには、サンタクロースの家があり、ここにいるサンタクロース宛てに手紙を送ると、クリスマスカードが返送されてきます。ノースポールは街全体がクリスマスをイメージして作られており、1年中クリスマスの精神が息づく都市として知られています。

公認サンタクロースになるには、規定の条件を満たした上で資格試験に合格する必要がありますが、活動自体はボランティアで行われるようです。

舞台となるサンタクロース島は架空の島です。南太平洋の英連邦王国ソロモン諸島にサンタクルーズ諸島というのが存在しますが、こちらはサンタクロースとは無関係です。

聖ニコラウスの故郷とされるトルコのミラ(現在のアンタルヤ近郊)の遺跡には、聖ニコラウス教会が残っています。世界中から熱心なキリスト教徒が集まる観光名所でもあり、周辺にはサンタクロースグッズを購入できるお土産ショップもあります。

教会内には聖ニコラウスの棺が置かれていますが、実際の遺骨のありかは諸説あります。これまではイタリアのサン・二コラ聖堂にあるという説が有力でしたが、最近になって聖ニコラウス教会内部の床下に未発掘の墓があることが判明し、話題となっています。

地中海地方最大のリゾート町、アンタルヤ | トルコ旅行 トルコツアー・観光なら、安心の『ターキッシュエア&トラベル』におまかせ!

北米航空宇宙防衛司令部(NORAD)は、毎年恒例でサンタ追跡(NORAD Tracks Santa)というイベントを行っています。この恒例行事は、カタログ通販を手掛けていたシアーズ・ローバック社が、1955年に子どもに向けて「サンタへの直通電話」を広告に掲載したところ、誤って中央防衛航空軍基地(CONAD)司令長官のホットラインの番号を載せてしまったハプニングから始まりました。

2023年も、12月1日からサンタ追跡のための特設サイトが開設されますのでお見逃しなく。

また、Googleも2004年からGoogle Santa Trackerを開設して、毎年サンタ追跡を行っています。サンタトラッカーが見られるのは12月24日からですが、その前にもミニゲームやサンタの歴史などを学ぶコンテンツを楽しむことができます。

そんなクリスマスが日本に入ってきたのは、フランシスコ・ザビエル到来によるキリスト教の布教によってでした。しかしその当時はまだ、クリスマスはキリスト教徒のみがおこなう行事で、一般には浸透していませんでした。 その後、一時キリスト教は禁じられてしまいますが、明治時代に入ってから禁教令が解除されると、クリスマスは徐々に一般に広がっていきます。そして、明治21年(1888年)頃にはクリスマスカードなどのクリスマス用品が輸入されはじめ、クリスマスと一緒にサンタクロースの存在も広まっていきました。

クリスマスはキリストの誕生日じゃない?!クリスマスの由来とは? | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

ですがその姿は、裃を着用し、腰には刀を差し、頭は丁髷(ちょんまげ)の“殿様風”の拵えに扮装したサンタクロースだったのです。

しかしこれには、クリスマスを日本に馴染ませようという意図があり、あえてサンタクロースは純日本風の趣向でやろうということになったそうです。

これが日本で初めて登場したサンタクロースだったと言われています。

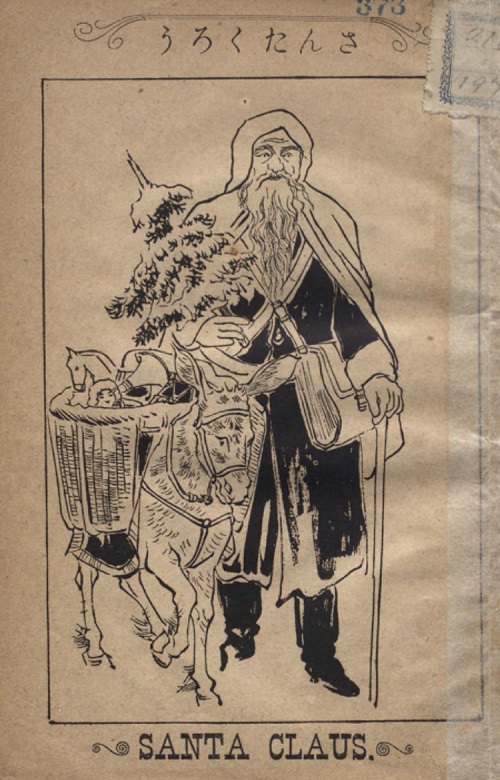

原胤昭が開催したクリスマス会で殿様風のサンタクロースが登場してから24年後の明治33年(1900年)、日本の物語で初めてサンタクロースが描かれます。サンタクロースが初めて描かれたのは子供向けの教材の扉絵で、その本の名は「さんたくろう」でした。 しかし、そこに描かれたサンタクロースの風貌はまだ、現代のイメージするサンタクロースではありませんでした。

大きく異なるのがサンタクロースの相棒。相棒といえば“真っ赤なお鼻のトナカイ”が有名ですが、当時描かれていた相棒は「ロバ」でした。そして、サンタクロースは長いひげを生やしていますが、右手にクリスマスツリー、左手に杖を持つ姿は、現代のイメージとは大きく異なる容姿でした。

この、さんたくろう物語の内容は、「8歳の少年が、かつて旅人のおじいさんを助けて、そのおじいさんがクリスマスイブの夜に少年と少年の家族たちにたくさんのプレゼントを持ってやってきた」というものです。

物語の中で、おじいさんは少年に宛てて手紙を書いており、その手紙にはこう書いてありました。

「よく神様の教えを守り、阿父(おとう)さんを助けて旅人の生命を助けたり、誠に関心な子でありますから、此の贈物を上げます ―北國の老爺 三太九郎」

サンタクロースは自らを「北國の老爺 三太九郎」と名乗っていました。 三太九郎はサンタクロースのあて字と考えられます。また、“北国のおやじ”という表現も独特でした。

明治39年のクリスマスイブの新聞広告では、今のイメージに近い姿のサンタクロースが登場していました。

大正時代に入ると児童向け雑誌などで現在のイメージと変わらない、“赤い帽子に赤い服を着て腰に太いベルトを巻いた”姿のサンタクロースが描かれるようになりますが、現代のサンタクロースの姿で日本に定着したのは戦後のことでした。 国の復興を志す日本人にとって、サンタクロースはアメリカからもたされる豊かな生活文化の象徴でもありました。

お馴染みの赤い服と白いひげのサンタクロースは、多くの人のイメージではフィンランドなど寒い北欧の国かと思いますが、実はサンタクロースはトルコで生まれたのです。

トルコ生まれのニコラウスがサンタクロースとして世界中で知られるようになるまでの紹介をさせていただきます。

目次

サンタクロースの起源はトルコの神父

サンタクロース(英: Santa Claus)のモデルは聖ニコラウス(ニコラス)という神父です。ギリシャ語の聖(セント)ニコラウスはオランダ語でシンタクラース。これがなまって「サンタクロース」となったとされています。

サンタクロースのモデルとなった「聖ニコラウス」はどこの人?

紀元4世紀頃、現トルコ南沿岸のアンタルヤ県とムーラ県の地域にある小さな古代都市ミラにニコラウスという神父さんがいました。子供が大好きで優しさにあふれ、特に両親のいない子供たちを助けていました。あるとき、適齢期の3人姉妹がいる貧しい家族がお金がなくて3姉妹を身売りしなければならないという話を聞き、可哀そうに思ったニコラウスは姉妹が暮らす家の煙突から3枚の金貨を投げ入れます。その金貨は暖炉に置いていた靴下の中に落ち、この金貨のおかげで身売りを避けることができました。

この話は皆さんご存じの「夜中に家に入って靴下の中にプレゼントを入れる」というサンタクロースの伝承になりました。ニコラウスが3枚の金貨を投げ入れる話は東ローマ帝国時代、子供を守る聖人の伝説としてヨーロッパに伝わります。

サンタクロースがプレゼントをくれるのはクリスマスじゃない?

中性ヨーロッパでは、聖ニコラウスに敬意を表して、彼の命日である12月6日の前日に聖ニコラウスに扮して子どもたちにプレゼントを贈る風習が広まりました。その後、宗教改革において聖人に対する崇拝が批判される中で、プロテスタントの間でキリストに信仰心を向けるために、子どもたちに贈り物をする日を12月24日や12月25日のクリスマスにする慣習が普及。この際に、贈り物を配るのも聖ニコラウスではなくクリストキント(クリスマスの天使)に変更する動きがあり、実際に一部地域で定着しますが、聖ニコラウスのイメージは根強く残り続けました。このような背景から、オランダでは12月6日の聖ニコラウスの日の前日と、12月25日のクリスマスにプレゼントがもらえます。

サンタクロース誕生の歴史

聖ニコラウスはオランダでシンタークラースという神話的存在として愛されています。シンタクラースは、赤い祭服や帽子をまとった白髪で豊かなあごひげをたくわえているなど今日のサンタクロースと多くの類似点がありますが、乗っているのはトナカイのひくソリではなく、アメリゴという名の白馬です。シンタクラースは17世紀にプロテスタントの移住者によってアメリカにもたらされ、サンタクロースとなったといわれていますが、イギリスに古くからあった民間伝承の「ファーザー・クリスマス」の要素も取り入れていると考えられています。

アメリカで「サンタクロース(St. a Claus)」という表記が初めて登場したのは、1773年の12月23日に発行された『Rivington's New-York Gazetteer』という新聞だといわれています。

サンタクロースの原型

現在よく知られているサンタクロースの原型は、1823年12月23日にニューヨークで匿名出版された『A Visit from St. Nicholas(邦題:サンタクロースがやってきた)』に見ることができます(後にクレメント・クラーク・ムーアが著作権を主張)。これは、『クリスマスのまえのばん(The Night Before Christmas)』として今でも読み継がれています。この詩の中でサンタクロースは、「少し丸いお腹」「笑うとお椀一杯のゼリーのように揺れる」「ぽっちゃり、ふっくらしている陽気な年寄りの妖精」で、8頭の小さなトナカイがひくミニチュアのソリに乗る小柄な人物として描かれています。

現在のサンタクロースのイメージを確立したのはコカ・コーラ社

聖ニコラウスを白いひげの太ったニコニコ顔のおじいさんとして描いたのはアメリカの漫画家トーマス・ナストでした。19世紀後半のことです。ナストの絵では、服装の色は緑色や灰色などまちまちでした。

その後1931年、コカ・コーラ社が宣伝に使うためにスウェーデン人の画家にサンタクロースを描かせます。コカ・コーラ社の注文は赤と白を基調としたサンタクロースでした。コカコーラは当時、夏だけの大人の飲み物でしたが、冬にも飲める子供の飲み物としてPRしたかったのです。

こうしてトルコの神父さんから始まり、赤い服のサンタクロースはコカ・コーラの販売戦略で非キリスト教圏を含む世界中に定着しました。

ちなみにトルコ語ではサンタクロースをノエル・ババ(父親)と呼びます。イギリスやオーストラリアなどでは、サンタクロースはファザー(父親)クリスマスといわれます。各国でサンタクロースが親しみを持たれているかわかりますね。

トルコ語を話しましょう!日本語と同じ言語グループに属したトルコ語の勉強は簡単です。 | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

サンタクロースはフィンランド出身じゃないの?

コカ・コーラがサンタクロースを起用したプロモーションを開始したのと同じ時期に、アメリカではサンタクロースの故郷が北極であるという言い伝えが広まります。しかし、北極からトナカイの餌を求めフィンランドのラップランド地方に引っ越したというフィンランドの新聞記事が元になり、フィンランドがサンタクロースの故郷であると考えられました。

1927年にフィンランドの国営放送がラップランドのコルヴァトゥントゥリの山中をサンタクロースの居住地と宣言し、この考えも世界中に広がりました(グリーンランドがサンタの故郷であるという説もあります)。

サンタクロースがトナカイのひくソリに乗っている理由

現在サンタクロースの発祥だとされているフィンランドのラップランドには、トナカイとともに生活を営んできた歴史を持つサーミ人という先住民族が住んでいます。また、サーミ人にはノアイデと呼ばれるシャーマンがいたためか、他国では魔術を使うと信じている人もいたようです。サンタクロースがトナカイのひくソリに乗って空を飛ぶという描写は、こうした北欧のイメージから来ているのかもしれません。ちなみに『A Visit from St. Nicholas(サンタクロースがやってきた)』で描かれる8頭のトナカイにはそれぞれ名前があり、ソリをひくときの並び順も決まっています。

- ダッシャー(Dasher)

- ダンサー(Dancer)

- プランサー(Prancer)

- ヴィクセン(Vixen)

- コメット(Comet)

- キューピッド(Cupid)

- ドンナー(Donner)

- ブリッツェン(Blitzen)

上記をご覧の通り、最も有名な赤鼻のトナカイ「ルドルフ(Rudolph)」は当初は存在していませんでした。ルドルフは、シカゴを拠点としていたデパートチェーンのモンゴメリーワードが1939年のクリスマスに無料で配布する小冊子のために、社員であったロバート・ルイス・メイが書いた物語『RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER』に登場するキャラクターとして生み出されました。

ピカピカに光る真っ赤な鼻で霧の中を照らすルドルフを新たに先頭に据えた9頭のトナカイが現在のスタンダードです。

フィンランドのサンタクロースの由来はドイツのヴァイナハツマン

聖ニコラウスの伝説は早い段階からヨーロッパに広まっており、聖ニコラウスの祝日である12月6日の前夜には子どもにプレゼントを贈る風習がありました。しかし、聖ニコラウスはカトリックの聖人です。18世紀ごろ、プロテスタントの国であるドイツではこの風習をそのまま受け入れるのではなく、聖ニコラウスと同じような特徴を持った「ヴァイナハツマン」という架空の存在を新たに生み出します。

ドイツでクリスマスの象徴の一つとして定着したヴァイナハツマンは間もなくフィンランドにも伝わりました。つまり、フィンランドにおけるサンタクロースも、トルコ発祥といえるのです。

本物のサンタクロースは実在!どこにいるの?

フィンランドのサンタクロース村

フィンランドの北部にあるラップランド地方の主要都市ロヴァニエミにはサンタクロース村があります。サンタクロース郵便局やカフェ、お土産ショップなどがあり、お仕事中の本物のサンタクロースに会うこともできます。

フィンランドまで行くのは大変…という人でも、サンタクロース村郵便局から本物のサンタクロースが書いた手紙を届けてもらうことが可能です。2023年版の手紙の受付は12月18日午前9:59までとなっていますのでお早目に。

サンタクロース村の公式サイト:http://santaclausvillage.jp/

本物のサンタから手紙をもらえる!日本・フィンランドサンタクロース協会

本物のサンタクロースが住むフィンランドのサンタクロース村には、毎年世界約150か国から手紙が届きますが、その中で最も多いのは日本からの手紙でした。あまりに多く手紙が届くためにサンタクロースが返事を出しきれなくなったため、現在では日本・フィンランドサンタクロース協会を通してフィンランドにいるサンタと手紙のやり取りができます。サンタさんからの手紙に申し込むと、サンタさんとお手伝いの妖精トントとのエピソードがかかれたクリスマスストーリー+オリジナルメッセージが書かれた手紙が受取人のもとに届きます。さらに、同封されている返信ハガキにサンタさんへの手紙を書いて出すと、翌年の8月には再びサンタさんからサマーカードが送られてくるのです。

2023年のサンタさんからの手紙の申込期限は11月26日となっています。2023年11月27日12時00分~2023年12月12日23時59分については、限定50通で国内発送対応の手紙を申し込めます。

日本・フィンランドサンタクロース協会公式サイト:https://jf-santa-shop.org/

ノースポール(アラスカ)のサンタクロースの家

アメリカのアラスカ州にある都市ノースポールには、サンタクロースの家があり、ここにいるサンタクロース宛てに手紙を送ると、クリスマスカードが返送されてきます。ノースポールは街全体がクリスマスをイメージして作られており、1年中クリスマスの精神が息づく都市として知られています。

本物のサンタクロースになる方法

デンマークに本部を置くグリーンランド国際サンタクロース協会では、公認サンタクロースを選んでいます。全世界で約180名が活動しているとされており、日本ではパラダイス山元さんが公認サンタクロースに認定されていることで知られています。公認サンタクロースになるには、規定の条件を満たした上で資格試験に合格する必要がありますが、活動自体はボランティアで行われるようです。

絵本に登場するサンタクロース島は本当にあるの?

エアーダイブ作の『サンタクロース島のサンタクロース』は、ずっとずっと遠くにあるサンタクロース島という小さな島を舞台としたシリーズ絵本です。現在、『サンタクロースとちいさな木』『サンタクロースと50ぴきのトナカイ』『サンタクロースとしまのゆうびんやさん』がリリースされています。舞台となるサンタクロース島は架空の島です。南太平洋の英連邦王国ソロモン諸島にサンタクルーズ諸島というのが存在しますが、こちらはサンタクロースとは無関係です。

サンタクロースの墓はトルコの聖ニコラウス教会にある?!

聖ニコラウスの故郷とされるトルコのミラ(現在のアンタルヤ近郊)の遺跡には、聖ニコラウス教会が残っています。世界中から熱心なキリスト教徒が集まる観光名所でもあり、周辺にはサンタクロースグッズを購入できるお土産ショップもあります。

教会内には聖ニコラウスの棺が置かれていますが、実際の遺骨のありかは諸説あります。これまではイタリアのサン・二コラ聖堂にあるという説が有力でしたが、最近になって聖ニコラウス教会内部の床下に未発掘の墓があることが判明し、話題となっています。

地中海地方最大のリゾート町、アンタルヤ | トルコ旅行 トルコツアー・観光なら、安心の『ターキッシュエア&トラベル』におまかせ!

サンタクロースを追跡しよう!

北米航空宇宙防衛司令部(NORAD)は、毎年恒例でサンタ追跡(NORAD Tracks Santa)というイベントを行っています。この恒例行事は、カタログ通販を手掛けていたシアーズ・ローバック社が、1955年に子どもに向けて「サンタへの直通電話」を広告に掲載したところ、誤って中央防衛航空軍基地(CONAD)司令長官のホットラインの番号を載せてしまったハプニングから始まりました。

2023年も、12月1日からサンタ追跡のための特設サイトが開設されますのでお見逃しなく。

また、Googleも2004年からGoogle Santa Trackerを開設して、毎年サンタ追跡を行っています。サンタトラッカーが見られるのは12月24日からですが、その前にもミニゲームやサンタの歴史などを学ぶコンテンツを楽しむことができます。

日本のサンタクロースのはじまり

現代の日本でも【サンタクロース=クリスマス】はセットで浸透しています。12月が近づくと街はクリスマスムード一色となり、クリスマスが待ち遠しくなります。そんなクリスマスが日本に入ってきたのは、フランシスコ・ザビエル到来によるキリスト教の布教によってでした。しかしその当時はまだ、クリスマスはキリスト教徒のみがおこなう行事で、一般には浸透していませんでした。 その後、一時キリスト教は禁じられてしまいますが、明治時代に入ってから禁教令が解除されると、クリスマスは徐々に一般に広がっていきます。そして、明治21年(1888年)頃にはクリスマスカードなどのクリスマス用品が輸入されはじめ、クリスマスと一緒にサンタクロースの存在も広まっていきました。

クリスマスはキリストの誕生日じゃない?!クリスマスの由来とは? | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

日本初のサンタクロースは「殿様」だった?!

日本で初めてサンタクロースの姿に扮した人物が現れたのは、明治9年(1876年)。原胤昭(はらたねあき)という名のキリスト教徒が開催したクリスマス会で、初めてサンタクロースが登場したのです。ですがその姿は、裃を着用し、腰には刀を差し、頭は丁髷(ちょんまげ)の“殿様風”の拵えに扮装したサンタクロースだったのです。

しかしこれには、クリスマスを日本に馴染ませようという意図があり、あえてサンタクロースは純日本風の趣向でやろうということになったそうです。

これが日本で初めて登場したサンタクロースだったと言われています。

日本オリジナルのサンタクロース「三太九郎」

原胤昭が開催したクリスマス会で殿様風のサンタクロースが登場してから24年後の明治33年(1900年)、日本の物語で初めてサンタクロースが描かれます。サンタクロースが初めて描かれたのは子供向けの教材の扉絵で、その本の名は「さんたくろう」でした。 しかし、そこに描かれたサンタクロースの風貌はまだ、現代のイメージするサンタクロースではありませんでした。

大きく異なるのがサンタクロースの相棒。相棒といえば“真っ赤なお鼻のトナカイ”が有名ですが、当時描かれていた相棒は「ロバ」でした。そして、サンタクロースは長いひげを生やしていますが、右手にクリスマスツリー、左手に杖を持つ姿は、現代のイメージとは大きく異なる容姿でした。

この、さんたくろう物語の内容は、「8歳の少年が、かつて旅人のおじいさんを助けて、そのおじいさんがクリスマスイブの夜に少年と少年の家族たちにたくさんのプレゼントを持ってやってきた」というものです。

物語の中で、おじいさんは少年に宛てて手紙を書いており、その手紙にはこう書いてありました。

「よく神様の教えを守り、阿父(おとう)さんを助けて旅人の生命を助けたり、誠に関心な子でありますから、此の贈物を上げます ―北國の老爺 三太九郎」

サンタクロースは自らを「北國の老爺 三太九郎」と名乗っていました。 三太九郎はサンタクロースのあて字と考えられます。また、“北国のおやじ”という表現も独特でした。

今のサンタクロースの姿はいつから?

さんたくろうの物語で初めてサンタクロースの姿が描かれた頃、すでに日本でもサンタクロースは親しまれていたようで、明治35年頃にはすでに年中行事としてクリスマスは定着していました。明治39年のクリスマスイブの新聞広告では、今のイメージに近い姿のサンタクロースが登場していました。

大正時代に入ると児童向け雑誌などで現在のイメージと変わらない、“赤い帽子に赤い服を着て腰に太いベルトを巻いた”姿のサンタクロースが描かれるようになりますが、現代のサンタクロースの姿で日本に定着したのは戦後のことでした。 国の復興を志す日本人にとって、サンタクロースはアメリカからもたされる豊かな生活文化の象徴でもありました。