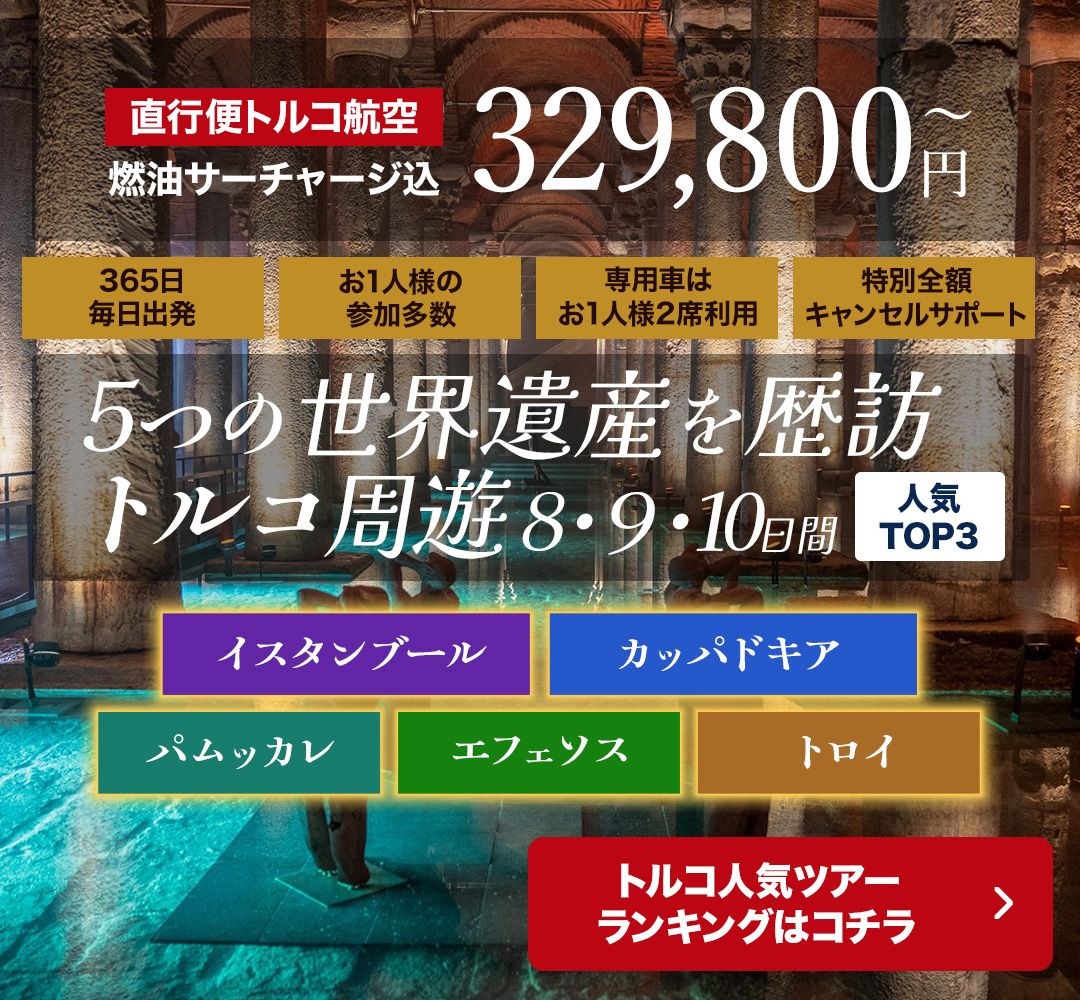

トルコ基本観光情報

トルコ時間(TRT)の日本との時差や飛行時間|サマータイムはある?

| トルコの標準時(タイムゾーン) | トルコ時間(TRT)EET(東ヨーロッパ時間)と同じ |

| 協定世界時との時差 | UTC/GMT+3 |

| 日本との時差 | マイナス6時間 (JST-6) |

| サマータイム | なし |

日本からトルコまでの飛行時間直行便で約13時間(成田/羽田~イスタンブール)

トルコ時間(TRT)の標準時(タイムゾーン)

トルコ時間の略称はTRT。トルコの標準時(タイムゾーン)は、EET(東ヨーロッパ時間)と同じです。協定世界時との時差は、UTC/GMT+3となっています。日本との時差は6時間

日本との時差はマイナス6時間 (JST-6)です。日本のほうが6時間進んでいますので、日本時間(JST)からトルコ時間(TRT)を計算する場合は、6時間巻き戻します。例えば、日本がお昼の12時の場合、トルコは朝の6時です。

トルコ国内の時差は?

トルコ国内の時差はありません。しかしトルコは東西に広い国なので、日の出・日の入り時刻は、東のドウベヤズットと西のイズミルとでは約1時間10分の差があります。ラマザン(断食月)中の断食明けの食事「イフタル」は日の入りと同時に行いますので、東の地域から順々に「〇〇県イフタルの時間になりました」とテレビで中継されるのを、西の地域の人たちは「あと何分、あと何分」と待ち構えているのが印象的です。

トルコのサマータイム|季節によって時差・時間は違う?

トルコは2016年よりサマータイムから冬時間への移行を中止し、現在はサマータイムを行っていません。そのため、日本との時差は季節にかかわらず通年6時間差です。

日本からトルコまでの飛行時間

日本からトルコまでの距離は8,527km程です。日本からは2020年現在、ターキッシュエアラインズが成田空港からイスタンブール空港までの直行便を運航しています。直行便の飛行時間は約13時間です。ターキッシュエアラインズ(THY)は、2020年3月30日から羽田空港からイスタンブールへの直行便も就航開始しました。

また、2016年より運休していたイスタンブール~関西国際空港の直行便も2020年4月14日から4年ぶりに再就航する予定でしたが、残念ながら新型コロナウイルス(Covid-19)の影響で延期されております。就航開始日は2021年夏季の予定です(2020年12月現在)。

イスタンブール空港全解説!乗り継ぎ・Wi-Fi・ホテル・免税店・お土産・ラウンジなど | トルコ旅行 トルコツアー・観光なら、安心の『ターキッシュエア&トラベル』におまかせ!

トルコの時間と暦の歴史

太陽暦とグレゴリオ暦

日本でもトルコでも現在使用している「1年365日で4年に1度閏年、1年は12ヶ月」の「グレゴリオ暦」。世界中で現在これが主流となっており、日本は1872年(明治5年)、トルコでは1926年よりこの「グレゴリオ暦」を使用しています。昔から世界各地で使われてきた暦は「太陽暦」と「太陰暦」の二つに大方分かれているのはご存じかと思いますが、この現在主流の「グレゴリオ暦」は地球が太陽の周りを回る公転運動を基準とする「太陽暦」の一つです。

特徴としては、地球の正確な公転周期は365.2422日であるため、4年に一度(4で割り切れる年)は1年を366日(閏年)とすることでずれを調整しています。

太陽暦は紀元前2900年頃より古代エジプトで使われた「エジプト暦」(1ヶ月を30日、1年を12ヶ月と5日の合計365日とする)が起源と言われており、ローマ共和国時代の紀元前46年にガイウス・ユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)が太陽暦の一つ「ユリウス暦」(平均太陽年を365.25日、1年を365日とし4年に1回366日とする)を布告し、この暦が1582年まで約1600年間欧州のほぼ全域で使用されました。

その後、この「ユリウス暦」のずれの調整の仕方(閏年・閏日)を改良したものが1582年にローマ教皇グレゴリウス13世が制定した「グリゴレオ暦」で、その正確性から現在まで世界中で普及されてきました。

太陰暦とイスラム暦(ヒジュラ暦)

この太陽暦とは違い、月の満ち欠けの周期を基準としたのが「太陰暦」(太陰=月を意味)です。月が満月の時から次の満月を1ヶ月とすると、1ヶ月が29.5日となってしまいます。そのため、太陰暦の1年は29.5日×12ヶ月=354日となり、1太陽年(365日)に比べて11日短く計算されます。1年が11日短くなることにより、暦と季節が年ごとにずれていくと言う欠点があるのが太陰暦なのですが、この太陰暦をそのまま純粋に使用しているのが「イスラム暦」別名「ヒジュラ暦」です。

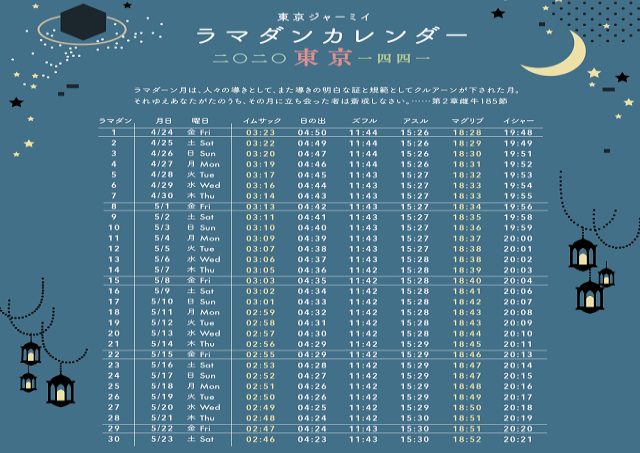

毎年違う日にあるイスラムの断食月祝日

上記で述べた通り、トルコは現在グリゴレオ暦を使用していますが、イスラム教の断食月ラマダンを始め、砂糖祭や犠牲祭等のイスラム行事や祝日は現在でも「ヒジュラ歴」に従って行われています。

イスラム行事・祝日が毎年11日ずつ前倒しでずれるのも、毎日の5回の御祈りの時間が毎日違うのもこの太陰暦である「ヒジュラ暦」に基づいているからです。その為、断食月ラマダンが日照時間の短い冬の時も有れば、日照時間の長い夏になることもあるという訳です。

ちなみに太陽暦使用前の1872年以前の日本は、太陰暦の11日のずれを3年に一度12ヶ月+1ヶ月の形で閏月を設けて補正する「太陰太陽暦」と言うものを行っていたとの事です。

意外と知らない三日月の意味と語源!トルコやクロワッサンとの深い関係 | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

アナトリアで使われていた日時計

世界で最も古くから使用されてきた時計は、太陽の光と影を利用して太陽の位置により時間を測定する日時計でした。現在では機械時計やデジタル時計を使っているので、日時計を目にすることはかなり稀ですが、機械時計が発明されるまで、古代から何千年もの間は日時計が一般的に使われてきました。日時計は紀元前4000年頃にエジプトで発明され、当時は地面に棒を立てて太陽と棒の陰の位置によって時刻を計算する方法がとられており、紀元前2000年頃からはオベリスクを巨大な日時計に見立てて時間を表していた様です。

その後、古代ギリシャや古代ローマで日時計は改良されて、地軸方向に合わせて季節の影響を受けない近代的な日時計はイスラムの天文学者が作った物を元に完成させられました。

因みに、現代の機械時計が右回りとなっているのは、陰の移動が右回りである北半球で日時計が発達したからと言われています。 (赤道以南の南半球では影の移動が左回り)

トルコに残る時間や時計に関する遺跡

イスラム教における日時計

最も詳細で正確な日時計はイスラムの日時計と言われています。 イスラム教では、祈りの時間を知りたいという願望に応じる為に日時計を正確に調整しなければなりませんでした。正午の祈りは日時のオブジェクトの最短の影から始まり、午後の祈りは影がそのオブジェクトの2倍になると始まることになります。 礼拝の時間を知る為に大抵のモスクの中庭には棒が建てられていました。

季節に応じてオブジェクトの影が判明する様、また礼拝の時間も季節に応じて時間が解るように発展した水平日時計が作られました。 最も古くから知られているイスラムの日時計は、868年から901年の間にエジプトを統治したトルンオゥル・アフメットがフスタットに建てたモスク内に存在します。

西アナトリアで発掘された2000年前の日時計

実はつい最近、パムッカレから南に12㎞、車で約15分の所にある「Laodicea(ラオディキア)」遺跡にて、季節と月から時間を詳細に表示した2000年前アウグストゥス帝時代の日時計が発見されました。

文字盤の上段にはギリシャ語で冬を意味するヒメリニ、中段に昼夜の平等を意味するイシメリニ、下段に夏を意味するセリニ、という文字が刻まれていた4分の1の球体の日時計で、世界的にも貴重な標本との事です。トルコのアナトリアでも日時計は昔から使われ、しかも高度な技術で作られた日時計があったと言う事実が解りました。

イスラム教をどこよりも分かりやすく解説!教典の教え、食事・礼拝・服装ルールなど | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

日時計が発掘された ラオディキア古代都市遺跡

このラオディキア遺跡は、パムッカレやエフェス遺跡と比べて日本ではあまり有名ではありませんが、実はエフェスよりも大きく、聖書にも載っている有名な古代都市であり、現在急ピッチで発掘や修復が進められている今注目の遺跡です。

紀元前5500年頃よりこの地に人が住み始めてから常にここには居住地・都市が存在していました。紀元前261~263年の間にセレオコス朝シリアのアンティコス2世がここをヘレニズム文化の中心として再建し、妻のラオディケの名からラオディキアと言う名前を付けたとの事です。

ローマ時代では交易の要所であったため商業都市また金融都市として発展し、毛織物の製造が盛んであったり、目薬で有名な医学校が在ったりと、ラオディキアは1~5世紀に最盛期となりました。カラカラ帝の時代には継続的に高質な硬貨も鋳造されていたようで最盛期にはメトロポリタンだったことが伺えます。

【全解説】エフェソス遺跡の見どころ46選 | トルコ旅行 トルコツアー・観光なら、安心の『ターキッシュエア&トラベル』におまかせ!

ここラオディキアはキリスト教にとってもかなり重要な場所です。

新約聖書のヨハネの黙示録で言及されている初期キリスト教における7つの教会(キリスト教徒のコミュニティー)が西アナトリアにはあり、その内の一つがラオディキアでした。

7つの教会はエフェソス(現エフェス、セルチュク)、スミルナ(現イズミール)、ペルガモン(現ベルガマ)、ティアティラ(現アクヒサル)、サルデス(現サーリフリ)、フィラデルフィア(現アラシェヒル)、ラオディキア(現デニズリ)の7つで、使徒パウロの宣教の働きで紀元40年には実際に存在したと言われています。

また、4世紀の大コンスタンティヌス帝の時代313年にミラノ勅令により宗教の自由が認められキリスト教が公認されると共に、ラオディキア教会が建てられ、それ以降キリスト教徒の聖地になったとのことです。

残念ながら494年の大地震によりラオディキアは全壊し再建が殆どできない中、6世紀の地震とイスラム教徒の侵攻により廃墟となりました。しかし、現在でもラオディキアは聖地であり、世界中から巡礼に訪れる人が後を絶ちません。

広大なラオディキア遺跡の発掘は2003年に始まり2020年時点で全体の1.3%しか発掘が終わっておらず、全発掘が終わるのには数百年かかると言われています。

パムッカレから車で約15分と近い所にありますので、パムッカレに行くついでにラオディキアにも是非立ち寄ってみて下さい。

パムッカレとヒエラポリス遺跡群【世界遺産】| トルコ旅行 トルコツアー・観光なら、安心の『ターキッシュエア&トラベル』におまかせ!

ラオディキア観光の基本情報

| 場所 | デニズリ空港から63 ㎞、車で約55分 ※ デニズリ市内バスターミナルから8.3㎞、車で約13分 |

| 定休日 | なし |

| 開館時間 | 夏季(4/1~9/30) 08:00~19:00 冬季(10/1~3/31) 08:00~17:00 |

| 所要時間 | 2時間半 |

| 入場料 | 25 TL ※ ラオディキア遺跡+ヒエラポリス遺跡&博物館+パムッカレ共通券は100TL |

| 服装 | 遺跡内は足場が悪いので、運動靴をお勧めいたします。 |