トルコのおすすめ観光名所BEST20!治安やベストシーズン・日数も紹介

ヒッタイト帝国とその首都「ハットゥシャ遺跡」の見どころ徹底解説

トルコにかつて存在したヒッタイト帝国の首都「ハットゥシャ」の遺跡は、1986年にユネスコの世界遺産に登録されました。主要な観光地からは離れているので目立たない存在ですが、実は歴史的に大変重要な価値を持ち、古代オリエント史では絶対に外すことのできない、見どころも満載なおすすめ観光名所なのです。

ここでは、ハットゥシャ遺跡の魅力をご紹介するとともに、未だ多くの謎に包まれたヒッタイトの歴史や、彼らが有していた鉄・文字などの高度な文明について解説します。

ヒッタイトは、アナトリア(現在のトルコ)に高度な文明を築いた古代民族、および彼らが建国した帝国です。トルコの首都アンカラの東200kmにあるボアズカレ(Boğazkale)村には、ヒッタイトの首都であるハットゥシャの遺跡が残されています。遺跡は1834年に旅行家でフランス人考古学者のチャールズ・テキシェによって発見され、1906~1907年の間にドイツ人考古学者のウィンクラーなどの指導で発掘作業が実施されました。

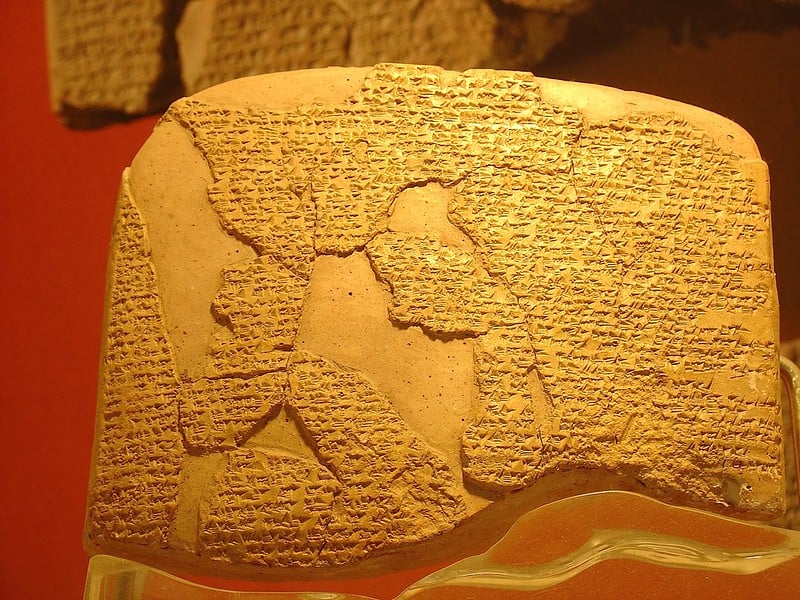

くさび形文字で刻まれた2500片の粘土板もこの調査の際に見付かったものです。その後、ピッテル教授の指導の下、ドイツ考古学協会が1931年まで周辺の発掘に携わりました。

遺跡の下市で紀元前19~18世紀頃のアッシリア商人居留地とその頃の粘土板が見つかっており、この貿易記録の粘土板文書で初めてこの都市の名ハットゥシュ(ハッティの国)が出てきます。

ヒッタイト人はコーカソイド系の人種で、インド・ヨーロッパ語族の中でも極めて古い言語の一つでアナトリア語派に属するヒッタイト語を話し、楔形文字と象形文字の両方を使用していました。ヒッタイト人は自らの言語をヒッタイト語と言わずネシャ語と呼んでいたそうです。

紀元前17世紀頃、ハッティの王ピユスティを破り一夜の内にハットゥシャを占領し、この町が今後他の者の手に渡らない様に一度焼き払い野草を植えて呪いをかけたと言います。アニッタはこの様に中央アナトリアの小国を征服しながら中央集権化してヒッタイト王国の基礎を作りました。

ハットゥシャの地は戦略的に大変重要な場所であり、当時アニッタの本拠地のネシャと同等の規模の町でした。アニッタが征服した後のハットゥシャは、紀元前1700年頃に再建され再度都市を成してます。アニッタは自身に「大王」の称号を使いますが、これはのちのヒッタイト王が引き継いで使っている称号でもあります。アニッタは人種的にヒッタイト人であったかどうかは解明されておりませんが、後のヒッタイト王たちはアニッタをヒッタイト人の最初の王として崇めております。

紀元前1650年頃にアニッタの子孫であると言われるラバルナ1世(=ハットゥシリ1世)が首都をネシャからハットゥシャに移すと共に、古ヒッタイト王国時代が始まります。急速に王国が発展し、短期間で北シリアのAlalahkから西アナトリアのアルザワを支配下に置きます。因みに、古王国初代国王ラバルナの名を継ぎ、歴代ヒッタイト王は大王の称号として「ラバルナ」を使用しています。ヒッタイトは絶対王政ではなく、パンクと呼ばれる元老院議会で統治されていました。

ムルシリ1世の時代紀元前1620~1590年には、ハレップ遠征でヤムハド王国を征服し、紀元前1595年にはバビロンを征服してバビロニアのハンムラビ王朝を滅ぼし、中近東でヒッタイトの名を轟かすことになります。

トゥドゥハリヤ2世の時代に力を盛り返し、エジプトとバビロニアに次いでオリエントに置いて3番目に大きな政治力を持ち、帝国の形になりました。

シュッピリウマ1世は国境を北シリア加えてミタンニ王国まで拡大しました。彼の治世中、エジプトのファラオであるツタンカーメンの妻アンケセナーメンは、ツタンカーメンを若くして失った後、ヒッタイト王国に申請し、再婚相手としてシュッピリウマ1世の息子を要求しました。シュッピリウマ1世は息子の一人であるザナンザ(Zannanz)を送りましたが、若い王子はエジプトへ向かう途中でエジプト側の陰謀の犠牲になり、婚姻は成立しませんでした。この事件は、エジプトとヒッタイトの間の一連の戦争の原因となり、最終的にはカデシュ条約で終結することになります。

紀元前1285年頃、ムルシリ2世率いるヒッタイト軍とラムセス2世率いるエジプト軍が現シリアのオロンテス河畔カデシュで衝突したのが有名なカデシュの戦いです。この戦いの終結で紀元前1270年に行われたのが世界最古の講和条約で、エジプト側とヒッタイト側それぞれ双方の記録が現存しています。

アナトリアとは?文明の発祥地である小アジアの歴史や遺跡 | トルコ旅行・ツアー・観光なら、安心の『ターキッシュエア&トラベル』におまかせ!

ハットゥシリ3世(紀元前13世紀)の時代に天候の神「テシュプ」に捧げられて建立され、42m×64mの敷地は約70の倉庫が包囲しています。図書館跡からは多くの粘土板片が見付かりました。門の後方には「獅子の水盤」もあります。

エジプトのラムセス2世から贈られたものだといわれていますが、正確なことはわかっていません。このグリーンストーンは蛇紋岩またはネフライトでできているそうですが、いずれにしてもこの地域では一般的な鉱物ではないとされています。

かつては長方形の塔がついた強靭な壁に包囲され、内部には祈りの間や会議室、図書室(この跡から実に多くのくさび形文字の碑文片が発見されています)、貯水場など、様々な目的のための多くの施設が設けられていました。

因みに、ビュユックカレ周辺ではヒッタイト以前の紀元前3000年頃から居住があったのが解っています。

ハットゥシャは四方を長大な城壁で囲まれた強固な城塞都市でした。入口となる門は、この獅子の門、スフィンクスの門、王の門の3つがあります。

以前はドイツのペルガモン博物館とイスタンブール考古学博物館に所蔵されていましたが、最近になってこの地に戻ってきました。

ペルガモン(ベルガマ)の遺跡|トルコの人気世界遺産・観光スポット | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

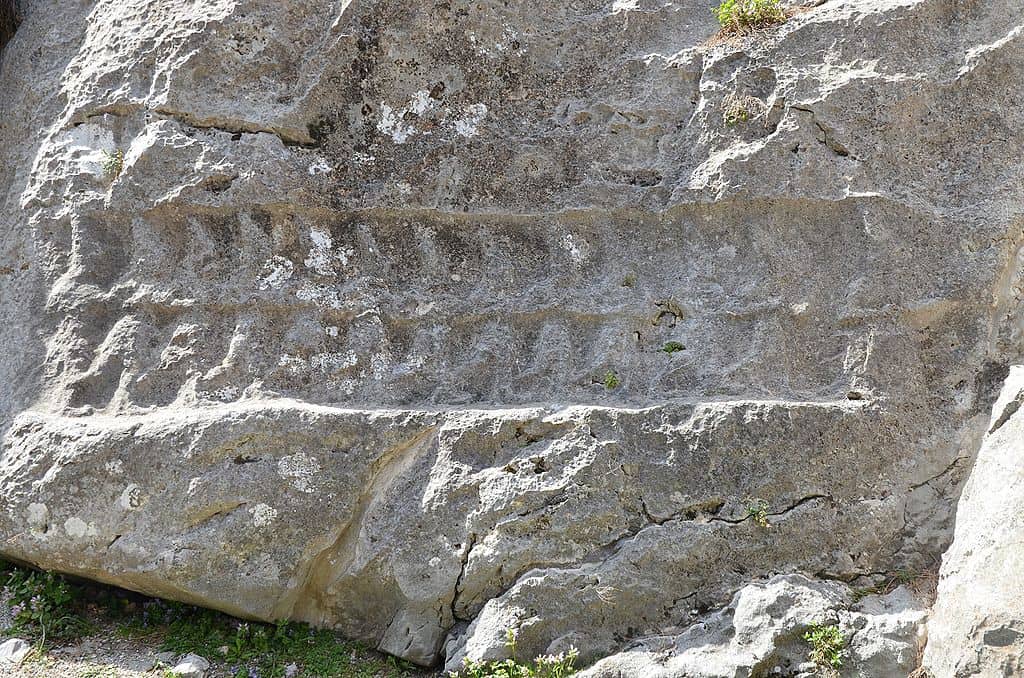

ヤズルカヤでは、岩に彫られた装飾のための浮き彫り(レリーフ)が多く見られます。66の構図から成る神々の行進では、右手に女神、左手には男神が表現され、首を垂れる山の神の前に立つ天候の神「テシュブ」と、豹に跨るその妻「へパト」が向かい合う岩の中央で男女神達が出会うかたちがとられています。

へパトの後方にいるのは、同じく豹に乗った息子「シャッルマ」です。更に後方には、双頭の鷲の翼に触れる双子の女神が表現されているほか、二つの山に跨って立つ「トゥドゥハリヤ4世(紀元前13世紀)」の姿や、尖った帽子を被り剣を手にした12神、トゥドゥハリヤ4世を抱擁するシャッルマ神などを目にすることができます。かつてハットゥシャとヤズルカヤの間は行進用通路によって連結されていました。

ハットゥシャ:ヒッタイトの首都(文化遺産・1986年)| トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

ボアズキョイから30km北には、アナトリア最古の集落の一つであるアラジャホユックがあります。ヒッタイトの移住経路解明に多いに役立った発掘調査は1932年まで行われ、この地に居住していたハッティなどに属する品々は最古の出土品として大変貴重です。

紀元前1600年~紀元前1200年のヒッタイト帝国期に、アラジャホユックが帝国の勢力下で影響を受けていたことは疑いなく、北部と海からの民に帝国が滅ぼされた後はアラジャホユックもその重要さを失っていきました。恐らく紀元前9世紀には、この地にフリギア人が定住していたと考えられています。

アラジャホユックにはかつて少なくとも2ケ所に門があったとされ、この内、壁のみが今に残る西門にはハットゥシャのイェルカプと多くの類似点が見出せます。正面を向いた対のスフィンクスが彫られた南の門は市の正門でした。だき柱には爪に兎をかけた対の鷺が彫られているほか、玉座の女神、天候の神と王、女王、司祭、生贄の動物などの行進のレリーフも残っています。

この時代の始まりはすなわち、アナトリアにおける歴史時代と中期青銅器時代の始まりです。

紀元前1960年、北部メソポタミアの古アッシリア王国はアナトリアとの確固たる通商体制をつくりあげていました。当時のアナトリアは多数の封建的都市国家が分立していましたが大部分はハッティ族に支配されていました。アッカド王国の頃からメソポタミアの人々はアナトリアの豊富な資源については知っていたので、今やアッシリアのイニシアチブの下に組織的な通商関係を確立したのです。アッシリア商人は自分たちの言葉と楔形文字と円筒印章を伝えました。このようにして紀元前1950年にアナトリアの歴史時代が始まったのです。

「メソポタミア」は古代文明発祥の地|肥沃な三日月地帯 | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

商人たちはロバのキャラバンでディヤルバクル、ウルファ、マラシュ、マラテヤ街道又はキリキアの門を通るアダナ、タウルスルートを通りました。アッシリアから錫、山羊の毛のフェルト、布、衣服、装飾品、香料を輸入し、アナトリアから金銀の製品を輸出しました。アナトリアの支配者はアッシリア商人の活動全般の安全を保障し、アッシリアは税金や地代等を支払いました。政治や軍事的な目的はありませんでした。そして、地方領主の住む町の外側に市場を建設しました。この市場はカルムと呼ばれて全部で20ケ所近く設けられたがキュルテペのカルムカニシュが中心的存在でした。カルム・カニシュがアッシリアに対して責任をもち、全てのカルムはその配下にありました。

アッシリアからアナトリアにやってきた商人達は地元の人と共にカルムで生活していました。彼らの家から出土した楔形タブレットのほとんどがこの博物館に保存されています。キュルテペだけでなく他の土地からもこの種の文字記録が出土しています。古アッシリアの言葉が独特の楔形文字で角型の粘土板に記されています。書簡は封筒に入れて封をしてから焼き固められました。タブレットの多くは商取引に関するものでしたが、私信や社会生活に関するものもあります。この時代、陶器は大抵ろくろを回して作られました。

歴史の記述が始まりヒッタイトが初めてアナトリアに現れました。カニシユの王アニッタの名が青銅の短剣の楔形文字の銘に見られます。この短剣もアナトリア文明博物館に展示されています。ヒッタイト語でクババと呼ばれていた多産豊耀の女神の小像も象牙、鉛、焼成粘土、ファヤンスなどで多数作られました。この博物館に展示されているこれらの小像から古ヒッタイトの美術の誕生を見る事ができます。植民市時代の美術は大まかに初期青銅器時代の伝統的スタイルとヒッタイト様式の混合に、ハッティやメソポタミアの影響を受けたものと言えるでしょう。その一例がキュルテペ、アジェムフユック、アリシャル、ボアズキョイから出土した植民市時代の印章です。アナトリアグループと呼ばれる円筒印章や印刻とは、その形態から区別する事ができます。

この時代のものでアナトリア文明博物館にあるものをあげると、印章、小像、鋳型で作った神々の像、お神酒とっくりなどがあります。鉛の神像の服装や武器をヒッタイトの神々のものと比べてみると、ヘルメット、角、武器、ベルトや短いスカートは羚羊、豚、わし、ねこから、先のとがったブーツはかたつむりの角からヒントを得ています。その他、くちばし型の注口のついた水さし、ポット、取っ手のついた果物鉢も展示されています。形は初期青銅器時代からのものですが、よく艶がかかって金属のように見えるものは、この時代の最も美しいもののひとつです。この頃の絵付けの陶器は、クリーム色の地に黒、茶、赤で幾何学模様を描いたものが多いです。展示品の多くは、キュルテペ、アジェムフユック、アリシャル、ボアズキョイなどからで、町の造りも建築や出土品もよく似ています。墓や家の中から見つかった金製品、青銅の用具、象牙の小像や容器、黒曜石や水晶などの貴重な材料で作られたものはこの時代の芸術を代表しています。特に象牙はアナトリア史上、初めて現れたものでアジェムフユックとキュルテペから出土されました。

その他、印刻や楔形文字文書は当時のアナトリア近隣諸国の歴史解明にも光りを与えるものであります。

ハットゥシリI世は、アッシリア商人がアナトリアを去った後、都をネシャ(カニシュ)からハットゥシャ(ボアズキョイ)へと移した。この時代を古ヒッタイト時代といういいます。アラジャフユック、エスキヤパル、イナンドゥク、マシャトフユックからの出土品を見るとこの時代の芸術はアナトリア様式を忠実に守っている事がわかります。陶器は形や技巧の点でアッシリア植民時代とほとんど同じですが、酒杯は少し大きめなものが人気でした。ボアズキョイとイナンディクからは牛の頭のリュトンが発見されています。

植民市時代からの伝統であるレリーフ飾りの壷類はこの時代エスキヤパル、イナンディク、ビティクで発見されました。帯状にレリーフで飾ったイナンディクの壷は最高の例です。この時代の一般的なものは洗い物用の大きなボウル、フラスコ型の壷、漉し器のついた容器、女神像の容器などです。

当時の冶金術を示す二つの例のうちの一つはボアズキョイから出土した女神の坐像を形どった金のネックレスです。もう一つはドブレクから出土した青銅の小さな神像で、ヒッタイト古王国では青銅の神像は守護神として神殿に祀られていました。

ヒッタイト古王国の力は内紛で一時弱ましたが、紀元前2000年代後半スッピルリウマスI世のときに再び強大となり、近東においてエジプト、バビロニアと並ぶ大帝国をつくりあげました。

ヒッタイトの芸術は帝国時代に大きく進歩し、その遺物はヒッタイト本国ばかりでなく、支配力の及んだ近東の広い地域にわたって発見されています。ヒッタイト芸術は、首都ハットゥシャ(ボアズキョイ)、アラジャフユック、エスキプナルその他各地からの出土品や文書によって、紀元前1400年から1200年までの問に最高のものがつくり出された事がわかっています。それらの出土品によってアッシリア植民地時代から紀元前1200年、帝国が衰退するまでの歴史や宗教、日常生活についても知る事ができます。

ボアズキョィの神殿の構造や建築技法には共通点が見られます。中庭は部屋と柱廊で囲まれていて、神々の像は奥の院、神像安置所に祀られていました。神殿は多くのスタッフをかかえる大きな組織だった。城壁の数ケ所の門は神々やスフィンクスやライオンのレリーフで飾られていました。「王の門」には戦さの神のレリーフが彫られています。これは深彫りなので彫刻のように見えます。ヒッタイトの記録によるとこの当時、もっと大きな像も彫られたとの事です。

ヒッタイト帝国のもうひとつの代表的芸術として、石のオルトスタット(壁下部に並んだ直立材)があります。建築要素として使われた石の最高の例はアラジャフユックのオルトスタットです。飾りのついたオルトスタットはここからだけ見つかっています。レリーフのテーマは宗教的なものです。オルトスタットは博物館の中央ホールに展示されています。

等身大の像やオルトスタットの他に、金や象牙、青銅や石、それに小さなレリーフの神々の像が同じ様式で作られました。大きなアーモンド形の目、くっついた眉、大きなわし鼻、微笑を浮かべた目元が特徴です。レリーフでは体は正面を向いているのに対して、頭や足は横向きになっています。これもヒッタイト様式の特徴の一つです。

古ヒッタイト以来の伝統的な印章も引き続き使われていましたが形や図案は大きく進歩し、スタンプ印章の他にリング型も使われるようになりました。読みやすくするために楔形文字に加えて象形文字も使われました。

帝国時代、カップは数も少なく技術も衰えましたが宗数的な意味を持つ容器だけは入念に作られました。動物の形の容器、嵐の神を象徴する二頭の牛や聖域を形どったものが特に重要です。

ボアズキョイで出土した文書のひとつにカデシュの条約に関するものがあります。ヒッタイトとエジプトの、カデシュの戦いの後に調印されたもので、これはアナトリア史上最初の文書条約として有名です。オリジナルは銀板に彫られましたが、焼成粘土でコピーも作られました。粘土板は文書用に最も重要なものであります。

1986年にボアズキョイで発見された青銅のタブレットも重要なものです。 23.5×34.5cmの青銅板に楔形文字で、ヒッタイト帝国の国境に関する取りきめが書かれています。これはアナトリアで見つかった最初の青銅タブレットです。

ヒッタイト帝国は紀元前1200年頃、いわゆる海の民の侵入によって滅亡し、生き残った人々はタウロス山脈の南や南東部に逃げました。彼らが新ヒッタイトと呼ばれます。この出来事の後、彼らは中央集権的な国家を建設する事はもはや出来ませんでした。アッシリアからたびたび攻撃され紀元前700年、ついに完全に歴史から消え去りましたが、ヒッタイトの伝統は最後まで守られていました。

新ヒッタイトの中心地、カルケミシュ、ジンジルリ、マラテヤ・アスランテペ、サクチャギョズ、カラテペ、テルタイナトの他数多くの遺跡からこの時代の文化を示すものが出土されています。これらの小都市は、紀元前1000年代の初期、アナトリア北部及び西部のフリギア王国、東部のウラルトゥ王国、メソポタミア北部のアッシリア帝国などの政治的強国と共存していたのです。

ミダス王の国、フリギア王国 | トルコ旅行 トルコツアー・観光なら、安心の『ターキッシュエア&トラベル』におまかせ!

新ヒッタイトの町は城壁で囲まれ、行政や宗教寸この大事な建物は一番高い地点の守りの固い所に、さらに別の壁に囲まれた城砦のように置かれていました。町は王宮、記念道路、広場などを中心に設計されていました。王宮はたいてい中庭を囲んで建物が並ぶ形でした。このヒラニと呼ばれる形はこの時代特有の建築様式です。方形の建物で、入口には円柱が立っていました。

他に新ヒッタイトの芸術の特徴として、彫刻と建築の混合したものがあります。城壁の門と王宮のファサード(正面)はレリーフ飾りのブロック(オルトスタット)で覆われていました。

新ヒッタイトが占拠した土地は近東から中央アナトリアを通ってエーゲ海地方へと抜ける交易路に位置していたので、紀元前2000年代後半にこの地方へやってきたフルリミタンニ人や紀元前1000年代にここに住んでいたアラム人の影響をはっきりと見ることができます。マラテヤの近くアスランテペの城門のレリーフや一対のライオン像はヒッタイトの伝統的特徴を示しています。レリーフにはマラテヤの王スルメリが神々に神酒を捧げているものがあります。アスランテペの王宮の入口にあった大王の像は、アッシリア様式である事からして、もっと後の時代のものと思われます。

エーゲ海の魅力について徹底解説 | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

新ヒッタイトで一番重要な都市国家はアナトリア南東部のカルケミシュであり、ここはメソポタミアやエジブトとアナトリアを結ぶ交差路に位置していました。ここからの出土品がこの博物館にも沢山あります。「長い壁」「王の塔」「英雄の壁」「水の門」からのレリーフが、元の位置のままに配置展示されています。レリーフの情景は、女神クババヘの奉納の儀式やカルケミシュの王アラサスの長男カマナスヘの後継ぎの指名、戦車やアッシリアとの戦いの勝利の揚面、ヒッタイト神話の神々や動物など様々です。これらからヒッタイトとアッシリア双方の特徴を見る事ができます。

サクチャギョズの王宮の門のレリーフにはアッシリアとアラム人の影響が見られる事から紀元前8世紀末頃のものと思われます。

マラテヤ、サクチャギョズ、カルケミシユのレリーフには月の神の姿が見られます。そのひとつでは頭部に翼を持ち、他のものでは翼のある月の神が三日月のついた帽子をかぶっています。これらは当時、太陽や月の信仰が続いて行われていた事を示しています。

新ヒッタイトの都市国家に共通していたもうひとつの特徴はヒッタイトの象形文字です。この時代楔型文字はもう使われなくなり、ヒッタイトの象形文字に代わった事は、カルケミシュやアンダヴァルのレリーフ、スルタヌカイセリやキョイルオトゥの石碑などから知る事ができます。

アナトリア文明博物館|トルコ観光案内 | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

イスタンブール考古学博物館には、エジプトとヒッタイトの間で交わされた平和条約の楔形文字粘土板文書が展示されています。「カデシュ条約」と呼ばれるこの条約は、あらゆる種類の書面による国際合意の最も初期の例であると考えられているのです。世界初の平和条約でもあるため、平和を理念とする国連本部にそのレプリカが飾られています。

イスタンブール考古学博物館|トルコ観光案内 | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

見どころは、ハットゥシャ遺跡のスフィンクス像のオリジナルです。修復のためにドイツ・ベルリンの博物館に所蔵されていた1体と、イスタンブール考古学博物館にあった1体は、現在はともにボアズカレ博物館に展示されています。

ハットゥシャの黄金期は紀元前14世紀、シュピリリウマ1世の時代に到来します。ムルシリ2世の子ども、ムワタリ2世の治世下でシリアに近いタルフンタッサへ遷都した為ハットゥシャはもはや首都ではありませんでしたが、帝国の勢力は拡大し続け、エジプトと隣国となるまでに領土を拡げていきました。

戦略上の要地にあったカデシュ(現シリア西部)。オロンテス河畔)をめぐり二国間で起きた「カデシュの戦い」は、ヒッタイトのハットゥシリ3世とラムセス2世により条約締結を以って解決しました。これは人類の歴史で初めて異国間で交された講和条約であるとされています。(楔形文字で書かれたこの世界最古の講和条約は、ハットゥシャで見つかり、現在イスタンブール考古学博物館で展示されております。)

ヒッタイト最後の皇帝シュピリリウマ2世の時代、およそ紀元前1200年頃、この大帝国は北からと海からの民族によって滅ぼされてしまったといわれています。約300年後の紀元前9世紀にハットゥシャに定住するようになったフリギア人は、出土品を見る限り紀元前6世紀頃滅びたと考えられているようです。

製鉄の起源がヒッタイトにあるとされたのは、帝国の首都ハットゥシャのほど近くにあるアラジャホユックにおいて、およそ3500~3400年前の地層からその痕跡が見つかったからです。しかし、2017年に首都アンカラから南東約100 kmの位置にあるカマン・カレホユック遺跡から、そこからさらに1000年前のものとみられる世界最古の鉄製品が発掘されました。

発見したのは、日本の中近東文化センター附属アナトリア考古学研究所の大村幸弘所長率いる調査チームです。この世紀の大発見によって、製鉄技術を発明したのはヒッタイト人ではなく、それより前にアナトリアにいた先住民ではないかといわれています。また、ヒッタイト帝国が製鉄技術を独占していたことや、帝国滅亡の原因が海の民による侵略によるものという説も見直されつつあります。

世界最古の鉄器が発見!カマン・カレホユック遺跡 | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

地中海ってどんな場所?絶景リゾートからグルメまで解説します! | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

海の民の出自やアイデンティティは明確には分かっていませんが、エジプトの記録ではシェルデン、シェクレシュ、ルッカ、ターシャ、アカワシャといった民族の連合だったと考えられています。

海の民はヒッタイトやエジプト王国、ギリシアなどに侵攻した記録が残されています。ヒッタイトの首都であるハットゥシャにも海の民による攻撃の痕跡が見られたため、これがヒッタイト王国滅亡の要因になったという説がありましたが、実際にはそれよりも前に別の要因によってヒッタイト王国は首都ハットゥシャを放棄していたという見解も出てきています。

このスキタイに製鉄技術を伝えたのはヒッタイトです。鉄は紀元前12世紀ごろにヒッタイトからスキタイに伝わり、そこから中国など東アジアに広がって、朝鮮半島を経て日本へと至りました。

ヒッタイト帝国においては、楔形文字とともにヒッタイト象形文字も使われていました。しかし、この象形文字で記されているのはヒッタイト語ではなく、アナトリア語派のルウィ語です。そのため、アナトリア象形文字やルウィ象形文字という名称でも呼ばれます。ヒッタイト帝国の滅亡後もこの象形文字が使われていたため、帝国滅亡後に同地域を支配していたのはルウィ系の民族だと考えられています。

フリ・シュリ・プリンキル・太陽神・月の神といった神々が刻まれたヤズルカヤのレリーフをはじめ、遺跡には実に多くの神の姿が残されています。

ハットゥシャ遺跡はヒッタイト文明の謎を解明する上で重要ですが、一般の観光客がパッと見ただけではヒッタイト人の日常生活までイメージするのは難しいかもしれません。

その中で当時の文化がうかがい知れる貴重な遺物の一つとして、大神殿周辺に置かれた大きな壺が挙げられます。この壺には穀物やビール、ワインなどが貯蔵されていたと考えられています。

アナトリアは世界で初めて麦の栽培が始まった場所です。ビールが誕生したのは紀元前4000年以上前、メソポタミアのシュメール人によるものとされています。その後ビールの製法はヒッタイトに伝わり、ヒッタイト人もよくビールを飲んでいたことが粘土板などからうかがい知れます。

トルコビール|トルコってビールが飲めるの?

ヒッタイト語でブドウとワイン両方を意味する「wiyana」は、英語の「wine」の語源という説もあります。

ちなみにトルコは世界トップクラスのブドウの名産地であり、トルコワインもヨーロッパのワインコンクールで賞を取るなど国際的に高い評価を得ています。

トルコワインは唯一無二の味わい!特徴や産地、品種、おすすめをご紹介

第46回小学館漫画賞少女部門を受賞しており、単行本の総発行部数は1,800万部超、宝塚歌劇宙組で舞台化されるなど、高い人気を誇ります。日本からは同漫画の聖地巡礼というかたちでヒッタイト関連の史跡を訪れる人もいるようです。ちなみに「赤い河」とは、トルコ最長のクズルウルマク川のことです。

しかし、ハットゥシャ遺跡は主要都市から離れているため、個人でアクセスするのは少々大変です。アンカラやカッパドキアなど、周辺のスポットも含めて効率的に観光したいなら、トルコ旅行のプロ「ターキッシュエア&トラベル」におまかせください。お客様一人ひとりのご要望に沿ったプライベートツアーをプランニングいたします。

カッパドキアの岩窟群(複合遺産・1985年)|奇岩と初期キリスト教の遺跡 | トルコ旅行 トルコツアー・観光なら、安心の『ターキッシュエア&トラベル』におまかせ!

オーダーメイドツアーのお問合せ

ここでは、ハットゥシャ遺跡の魅力をご紹介するとともに、未だ多くの謎に包まれたヒッタイトの歴史や、彼らが有していた鉄・文字などの高度な文明について解説します。

ヒッタイトとは?

ヒッタイトは、アナトリア(現在のトルコ)に高度な文明を築いた古代民族、および彼らが建国した帝国です。トルコの首都アンカラの東200kmにあるボアズカレ(Boğazkale)村には、ヒッタイトの首都であるハットゥシャの遺跡が残されています。遺跡は1834年に旅行家でフランス人考古学者のチャールズ・テキシェによって発見され、1906~1907年の間にドイツ人考古学者のウィンクラーなどの指導で発掘作業が実施されました。

くさび形文字で刻まれた2500片の粘土板もこの調査の際に見付かったものです。その後、ピッテル教授の指導の下、ドイツ考古学協会が1931年まで周辺の発掘に携わりました。

ヒッタイト人とヒッタイト帝国

ハットゥシャの地に居住が始まったのが紀元前3000年頃でこの頃は小さな集落でしかありませんでした。アナトリア中央は「ハッティの地」であり、ハッティ語を話すアナトリア先住民族のハッティ人が住んでいたと言われています。遺跡の下市で紀元前19~18世紀頃のアッシリア商人居留地とその頃の粘土板が見つかっており、この貿易記録の粘土板文書で初めてこの都市の名ハットゥシュ(ハッティの国)が出てきます。

ヒッタイト人

ヒッタイト人はコーカソイド系の人種で、インド・ヨーロッパ語族の中でも極めて古い言語の一つでアナトリア語派に属するヒッタイト語を話し、楔形文字と象形文字の両方を使用していました。ヒッタイト人は自らの言語をヒッタイト語と言わずネシャ語と呼んでいたそうです。

ヒッタイト王の祖「アニッタ」

ハットゥシャ遺跡で見つかった「アニッタ文書」にアニッタがヒッタイト王国の礎を築いた旨を記しています。クッシャラ国の王アニッタは、クッシャラの地(中央から南東アナリアにかけてのある地域。場所は不明)と支配したネシャ/カニシュ(現キュルテペ。 アッシリア商人のアナトリアにおける本拠地。ここから“アニッタの宮殿”と書かれた青銅製の「アニッタの槍先」が出土している。)を本拠地としていました。紀元前17世紀頃、ハッティの王ピユスティを破り一夜の内にハットゥシャを占領し、この町が今後他の者の手に渡らない様に一度焼き払い野草を植えて呪いをかけたと言います。アニッタはこの様に中央アナトリアの小国を征服しながら中央集権化してヒッタイト王国の基礎を作りました。

ハットゥシャの地は戦略的に大変重要な場所であり、当時アニッタの本拠地のネシャと同等の規模の町でした。アニッタが征服した後のハットゥシャは、紀元前1700年頃に再建され再度都市を成してます。アニッタは自身に「大王」の称号を使いますが、これはのちのヒッタイト王が引き継いで使っている称号でもあります。アニッタは人種的にヒッタイト人であったかどうかは解明されておりませんが、後のヒッタイト王たちはアニッタをヒッタイト人の最初の王として崇めております。

古ヒッタイト王国時代:ヒッタイト帝国の始まり(紀元前17世紀~紀元前16世紀)

紀元前1650年頃にアニッタの子孫であると言われるラバルナ1世(=ハットゥシリ1世)が首都をネシャからハットゥシャに移すと共に、古ヒッタイト王国時代が始まります。急速に王国が発展し、短期間で北シリアのAlalahkから西アナトリアのアルザワを支配下に置きます。因みに、古王国初代国王ラバルナの名を継ぎ、歴代ヒッタイト王は大王の称号として「ラバルナ」を使用しています。ヒッタイトは絶対王政ではなく、パンクと呼ばれる元老院議会で統治されていました。

ムルシリ1世の時代紀元前1620~1590年には、ハレップ遠征でヤムハド王国を征服し、紀元前1595年にはバビロンを征服してバビロニアのハンムラビ王朝を滅ぼし、中近東でヒッタイトの名を轟かすことになります。

中期ヒッタイト時代 (紀元前15世紀)

紀元前1500年頃は王位継承問題や国内政治なので王国は弱体し、約70年間ほど無記録期間となります。新ヒッタイト王国時代:ヒッタイト帝国時代 (紀元前14世紀~紀元前12世紀)

トゥドゥハリヤ2世の時代に力を盛り返し、エジプトとバビロニアに次いでオリエントに置いて3番目に大きな政治力を持ち、帝国の形になりました。

シュッピリウマ1世は国境を北シリア加えてミタンニ王国まで拡大しました。彼の治世中、エジプトのファラオであるツタンカーメンの妻アンケセナーメンは、ツタンカーメンを若くして失った後、ヒッタイト王国に申請し、再婚相手としてシュッピリウマ1世の息子を要求しました。シュッピリウマ1世は息子の一人であるザナンザ(Zannanz)を送りましたが、若い王子はエジプトへ向かう途中でエジプト側の陰謀の犠牲になり、婚姻は成立しませんでした。この事件は、エジプトとヒッタイトの間の一連の戦争の原因となり、最終的にはカデシュ条約で終結することになります。

紀元前1285年頃、ムルシリ2世率いるヒッタイト軍とラムセス2世率いるエジプト軍が現シリアのオロンテス河畔カデシュで衝突したのが有名なカデシュの戦いです。この戦いの終結で紀元前1270年に行われたのが世界最古の講和条約で、エジプト側とヒッタイト側それぞれ双方の記録が現存しています。

ヒッタイト帝国の終焉

紀元前11世紀のアナトリア半島は正に混乱の時代で、ヒッタイト帝国は飢餓が蔓延し、また四方八方から侵略者や移民が押し寄せ多面戦争を余儀なくされ、その結果、シュッピリウマ2世を最後にヒッタイト帝国は終焉しました。アナトリアとは?文明の発祥地である小アジアの歴史や遺跡 | トルコ旅行・ツアー・観光なら、安心の『ターキッシュエア&トラベル』におまかせ!

ヒッタイトの首都「ハットゥシャ遺跡」の見どころ

ハットゥシャ遺跡は、上市・下市・ビュユックカレ(大宮殿)・ヤズルカヤで構成されています。大神殿

Carole Raddato from FRANKFURT, Germany / CC BY-SA

Carole Raddato from FRANKFURT, Germany / CC BY-SA

ハットゥシリ3世(紀元前13世紀)の時代に天候の神「テシュプ」に捧げられて建立され、42m×64mの敷地は約70の倉庫が包囲しています。図書館跡からは多くの粘土板片が見付かりました。門の後方には「獅子の水盤」もあります。

願いの石(グリーンストーン)

大神殿の敷地内には、ほかとは明らかに違う素材で作られた神秘的な緑色の巨石があります。別名「願いの石」と呼ばれ、パワーストーンとして観光客からも人気のスポットです。エジプトのラムセス2世から贈られたものだといわれていますが、正確なことはわかっていません。このグリーンストーンは蛇紋岩またはネフライトでできているそうですが、いずれにしてもこの地域では一般的な鉱物ではないとされています。

ブユックカレ(大城塞)

ハットゥシャの東にある紀元前13世紀の城塞で、ヒッタイト帝国の末期までは皇帝達の住まいでした。ブユックカレの高台(250m×140m)には階段を利用して上がります。かつては長方形の塔がついた強靭な壁に包囲され、内部には祈りの間や会議室、図書室(この跡から実に多くのくさび形文字の碑文片が発見されています)、貯水場など、様々な目的のための多くの施設が設けられていました。

因みに、ビュユックカレ周辺ではヒッタイト以前の紀元前3000年頃から居住があったのが解っています。

ニシャンテぺ

Carole Raddato from FRANKFURT, Germany / CC BY-SA

Carole Raddato from FRANKFURT, Germany / CC BY-SA

獅子の門(Aslanlı Kapı)

上市の最西にある門で、二頭の獅子(ライオン)はまるで敵を威嚇するかの様です。城壁の中に悪霊が入るのを防いでいたといわれています。1頭は損傷が激しかったため一部復元されていますが、もう1頭はオリジナルです。ハットゥシャは四方を長大な城壁で囲まれた強固な城塞都市でした。入口となる門は、この獅子の門、スフィンクスの門、王の門の3つがあります。

イェルカプとスフィンクスの門

イェルカプは長さ70mのトンネル(地下通路)で市の最高地に位置しています。この上にはスフィンクス像が置かれた門がありますが、現在見ることができるのはレプリカ。オリジナルはボアズキョイ博物館に展示されています。以前はドイツのペルガモン博物館とイスタンブール考古学博物館に所蔵されていましたが、最近になってこの地に戻ってきました。

ペルガモン(ベルガマ)の遺跡|トルコの人気世界遺産・観光スポット | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

王の門(Kral Kapısı)

市の東門は施された浮き彫り(レリーフ)から「王の門」という名で呼ばれています。王、あるいは神の戦いの様子をテーマにしたこちらの浮き彫りも、ハットゥシャ遺跡で見ることができるのはレプリカです。実物は、現在アンカラのアナトリア文明博物館に保存されています。岩の聖所ヤズルカヤ

Carole Raddato from FRANKFURT, Germany / CC BY-SA

Carole Raddato from FRANKFURT, Germany / CC BY-SA

ヤズルカヤでは、岩に彫られた装飾のための浮き彫り(レリーフ)が多く見られます。66の構図から成る神々の行進では、右手に女神、左手には男神が表現され、首を垂れる山の神の前に立つ天候の神「テシュブ」と、豹に跨るその妻「へパト」が向かい合う岩の中央で男女神達が出会うかたちがとられています。

へパトの後方にいるのは、同じく豹に乗った息子「シャッルマ」です。更に後方には、双頭の鷲の翼に触れる双子の女神が表現されているほか、二つの山に跨って立つ「トゥドゥハリヤ4世(紀元前13世紀)」の姿や、尖った帽子を被り剣を手にした12神、トゥドゥハリヤ4世を抱擁するシャッルマ神などを目にすることができます。かつてハットゥシャとヤズルカヤの間は行進用通路によって連結されていました。

ハットゥシャ:ヒッタイトの首都(文化遺産・1986年)| トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

アラジャホユック

ボアズキョイから30km北には、アナトリア最古の集落の一つであるアラジャホユックがあります。ヒッタイトの移住経路解明に多いに役立った発掘調査は1932年まで行われ、この地に居住していたハッティなどに属する品々は最古の出土品として大変貴重です。

紀元前1600年~紀元前1200年のヒッタイト帝国期に、アラジャホユックが帝国の勢力下で影響を受けていたことは疑いなく、北部と海からの民に帝国が滅ぼされた後はアラジャホユックもその重要さを失っていきました。恐らく紀元前9世紀には、この地にフリギア人が定住していたと考えられています。

アラジャホユックにはかつて少なくとも2ケ所に門があったとされ、この内、壁のみが今に残る西門にはハットゥシャのイェルカプと多くの類似点が見出せます。正面を向いた対のスフィンクスが彫られた南の門は市の正門でした。だき柱には爪に兎をかけた対の鷺が彫られているほか、玉座の女神、天候の神と王、女王、司祭、生贄の動物などの行進のレリーフも残っています。

ヒッタイトの首都「ハットゥシャ遺跡」の場所・アクセス方法

| 名称 | ハットゥシャ遺跡(Hattuşa Örenyeri) |

| 住所 | Hisar, 19310 Boğazkale/Çorum, Turkey |

| 入場料金 | 12TL(約220円) ヤズルカヤ遺跡含む |

| ウェブサイト | https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/CORUM_HATTUSA_ORENYERI/ |

ハットゥシャ遺跡へのアクセス

ハットゥシャ遺跡のあるボアズカレ(ボアズキョイ)は、主要観光地からは離れた場所にあります。近隣の村スングルル(Sungurlu)からバスまたはタクシーで30分ほどです。スングルルまでは、首都アンカラからバスで3時間程度かかります。個人で行くのは少し大変なので、ツアーを利用するのがおすすめです。ハットゥシャ遺跡観光の所要時間

ハットゥシャ遺跡とヤズルカヤ遺跡を十分に堪能するなら、3~4時間程度必要でしょう。ヤズルカヤ遺跡へは、ハットゥシャ遺跡から徒歩でアクセスできるので、まとめて見学するのがおすすめです。遺跡内は基本的に徒歩で、階段や坂などもあるため、歩きやすい靴で行きましょう。日光を遮るものがほとんどなく、飲み物を買う場所もないため、水や帽子、日傘などを事前に準備しておいてください。ヒッタイトの歴史や文明に触れられるおすすめスポット

アナトリア文明博物館

アンカラのアナトリア文明博物館にヒッタイト遺跡はアッシリア植民地時代、古ヒッタイトとヒッタイト帝国時代、新ヒッタイト王国時代(紀元前1950~700)1250年間の貴重な出土品として数多く展示されています。アッシリア植民地時代(紀元前1950~1750)

この時代の始まりはすなわち、アナトリアにおける歴史時代と中期青銅器時代の始まりです。

紀元前1960年、北部メソポタミアの古アッシリア王国はアナトリアとの確固たる通商体制をつくりあげていました。当時のアナトリアは多数の封建的都市国家が分立していましたが大部分はハッティ族に支配されていました。アッカド王国の頃からメソポタミアの人々はアナトリアの豊富な資源については知っていたので、今やアッシリアのイニシアチブの下に組織的な通商関係を確立したのです。アッシリア商人は自分たちの言葉と楔形文字と円筒印章を伝えました。このようにして紀元前1950年にアナトリアの歴史時代が始まったのです。

「メソポタミア」は古代文明発祥の地|肥沃な三日月地帯 | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

商人たちはロバのキャラバンでディヤルバクル、ウルファ、マラシュ、マラテヤ街道又はキリキアの門を通るアダナ、タウルスルートを通りました。アッシリアから錫、山羊の毛のフェルト、布、衣服、装飾品、香料を輸入し、アナトリアから金銀の製品を輸出しました。アナトリアの支配者はアッシリア商人の活動全般の安全を保障し、アッシリアは税金や地代等を支払いました。政治や軍事的な目的はありませんでした。そして、地方領主の住む町の外側に市場を建設しました。この市場はカルムと呼ばれて全部で20ケ所近く設けられたがキュルテペのカルムカニシュが中心的存在でした。カルム・カニシュがアッシリアに対して責任をもち、全てのカルムはその配下にありました。

アッシリアからアナトリアにやってきた商人達は地元の人と共にカルムで生活していました。彼らの家から出土した楔形タブレットのほとんどがこの博物館に保存されています。キュルテペだけでなく他の土地からもこの種の文字記録が出土しています。古アッシリアの言葉が独特の楔形文字で角型の粘土板に記されています。書簡は封筒に入れて封をしてから焼き固められました。タブレットの多くは商取引に関するものでしたが、私信や社会生活に関するものもあります。この時代、陶器は大抵ろくろを回して作られました。

歴史の記述が始まりヒッタイトが初めてアナトリアに現れました。カニシユの王アニッタの名が青銅の短剣の楔形文字の銘に見られます。この短剣もアナトリア文明博物館に展示されています。ヒッタイト語でクババと呼ばれていた多産豊耀の女神の小像も象牙、鉛、焼成粘土、ファヤンスなどで多数作られました。この博物館に展示されているこれらの小像から古ヒッタイトの美術の誕生を見る事ができます。植民市時代の美術は大まかに初期青銅器時代の伝統的スタイルとヒッタイト様式の混合に、ハッティやメソポタミアの影響を受けたものと言えるでしょう。その一例がキュルテペ、アジェムフユック、アリシャル、ボアズキョイから出土した植民市時代の印章です。アナトリアグループと呼ばれる円筒印章や印刻とは、その形態から区別する事ができます。

この時代のものでアナトリア文明博物館にあるものをあげると、印章、小像、鋳型で作った神々の像、お神酒とっくりなどがあります。鉛の神像の服装や武器をヒッタイトの神々のものと比べてみると、ヘルメット、角、武器、ベルトや短いスカートは羚羊、豚、わし、ねこから、先のとがったブーツはかたつむりの角からヒントを得ています。その他、くちばし型の注口のついた水さし、ポット、取っ手のついた果物鉢も展示されています。形は初期青銅器時代からのものですが、よく艶がかかって金属のように見えるものは、この時代の最も美しいもののひとつです。この頃の絵付けの陶器は、クリーム色の地に黒、茶、赤で幾何学模様を描いたものが多いです。展示品の多くは、キュルテペ、アジェムフユック、アリシャル、ボアズキョイなどからで、町の造りも建築や出土品もよく似ています。墓や家の中から見つかった金製品、青銅の用具、象牙の小像や容器、黒曜石や水晶などの貴重な材料で作られたものはこの時代の芸術を代表しています。特に象牙はアナトリア史上、初めて現れたものでアジェムフユックとキュルテペから出土されました。

その他、印刻や楔形文字文書は当時のアナトリア近隣諸国の歴史解明にも光りを与えるものであります。

古ヒッタイトとヒッタイト帝国時代

記録によると植民市時代の終わり頃にピタナの息子アニッタがヒッティ人の都市国家を統一してヒッタイト王国を確立したとされています。ハットゥシリI世は、アッシリア商人がアナトリアを去った後、都をネシャ(カニシュ)からハットゥシャ(ボアズキョイ)へと移した。この時代を古ヒッタイト時代といういいます。アラジャフユック、エスキヤパル、イナンドゥク、マシャトフユックからの出土品を見るとこの時代の芸術はアナトリア様式を忠実に守っている事がわかります。陶器は形や技巧の点でアッシリア植民時代とほとんど同じですが、酒杯は少し大きめなものが人気でした。ボアズキョイとイナンディクからは牛の頭のリュトンが発見されています。

植民市時代からの伝統であるレリーフ飾りの壷類はこの時代エスキヤパル、イナンディク、ビティクで発見されました。帯状にレリーフで飾ったイナンディクの壷は最高の例です。この時代の一般的なものは洗い物用の大きなボウル、フラスコ型の壷、漉し器のついた容器、女神像の容器などです。

当時の冶金術を示す二つの例のうちの一つはボアズキョイから出土した女神の坐像を形どった金のネックレスです。もう一つはドブレクから出土した青銅の小さな神像で、ヒッタイト古王国では青銅の神像は守護神として神殿に祀られていました。

ヒッタイト古王国の力は内紛で一時弱ましたが、紀元前2000年代後半スッピルリウマスI世のときに再び強大となり、近東においてエジプト、バビロニアと並ぶ大帝国をつくりあげました。

ヒッタイトの芸術は帝国時代に大きく進歩し、その遺物はヒッタイト本国ばかりでなく、支配力の及んだ近東の広い地域にわたって発見されています。ヒッタイト芸術は、首都ハットゥシャ(ボアズキョイ)、アラジャフユック、エスキプナルその他各地からの出土品や文書によって、紀元前1400年から1200年までの問に最高のものがつくり出された事がわかっています。それらの出土品によってアッシリア植民地時代から紀元前1200年、帝国が衰退するまでの歴史や宗教、日常生活についても知る事ができます。

ボアズキョィの神殿の構造や建築技法には共通点が見られます。中庭は部屋と柱廊で囲まれていて、神々の像は奥の院、神像安置所に祀られていました。神殿は多くのスタッフをかかえる大きな組織だった。城壁の数ケ所の門は神々やスフィンクスやライオンのレリーフで飾られていました。「王の門」には戦さの神のレリーフが彫られています。これは深彫りなので彫刻のように見えます。ヒッタイトの記録によるとこの当時、もっと大きな像も彫られたとの事です。

ヒッタイト帝国のもうひとつの代表的芸術として、石のオルトスタット(壁下部に並んだ直立材)があります。建築要素として使われた石の最高の例はアラジャフユックのオルトスタットです。飾りのついたオルトスタットはここからだけ見つかっています。レリーフのテーマは宗教的なものです。オルトスタットは博物館の中央ホールに展示されています。

等身大の像やオルトスタットの他に、金や象牙、青銅や石、それに小さなレリーフの神々の像が同じ様式で作られました。大きなアーモンド形の目、くっついた眉、大きなわし鼻、微笑を浮かべた目元が特徴です。レリーフでは体は正面を向いているのに対して、頭や足は横向きになっています。これもヒッタイト様式の特徴の一つです。

古ヒッタイト以来の伝統的な印章も引き続き使われていましたが形や図案は大きく進歩し、スタンプ印章の他にリング型も使われるようになりました。読みやすくするために楔形文字に加えて象形文字も使われました。

帝国時代、カップは数も少なく技術も衰えましたが宗数的な意味を持つ容器だけは入念に作られました。動物の形の容器、嵐の神を象徴する二頭の牛や聖域を形どったものが特に重要です。

ボアズキョイで出土した文書のひとつにカデシュの条約に関するものがあります。ヒッタイトとエジプトの、カデシュの戦いの後に調印されたもので、これはアナトリア史上最初の文書条約として有名です。オリジナルは銀板に彫られましたが、焼成粘土でコピーも作られました。粘土板は文書用に最も重要なものであります。

1986年にボアズキョイで発見された青銅のタブレットも重要なものです。 23.5×34.5cmの青銅板に楔形文字で、ヒッタイト帝国の国境に関する取りきめが書かれています。これはアナトリアで見つかった最初の青銅タブレットです。

新ヒッタイト王国時代(紀元前1200~700)

ヒッタイト帝国は紀元前1200年頃、いわゆる海の民の侵入によって滅亡し、生き残った人々はタウロス山脈の南や南東部に逃げました。彼らが新ヒッタイトと呼ばれます。この出来事の後、彼らは中央集権的な国家を建設する事はもはや出来ませんでした。アッシリアからたびたび攻撃され紀元前700年、ついに完全に歴史から消え去りましたが、ヒッタイトの伝統は最後まで守られていました。

新ヒッタイトの中心地、カルケミシュ、ジンジルリ、マラテヤ・アスランテペ、サクチャギョズ、カラテペ、テルタイナトの他数多くの遺跡からこの時代の文化を示すものが出土されています。これらの小都市は、紀元前1000年代の初期、アナトリア北部及び西部のフリギア王国、東部のウラルトゥ王国、メソポタミア北部のアッシリア帝国などの政治的強国と共存していたのです。

ミダス王の国、フリギア王国 | トルコ旅行 トルコツアー・観光なら、安心の『ターキッシュエア&トラベル』におまかせ!

新ヒッタイトの町は城壁で囲まれ、行政や宗教寸この大事な建物は一番高い地点の守りの固い所に、さらに別の壁に囲まれた城砦のように置かれていました。町は王宮、記念道路、広場などを中心に設計されていました。王宮はたいてい中庭を囲んで建物が並ぶ形でした。このヒラニと呼ばれる形はこの時代特有の建築様式です。方形の建物で、入口には円柱が立っていました。

他に新ヒッタイトの芸術の特徴として、彫刻と建築の混合したものがあります。城壁の門と王宮のファサード(正面)はレリーフ飾りのブロック(オルトスタット)で覆われていました。

新ヒッタイトが占拠した土地は近東から中央アナトリアを通ってエーゲ海地方へと抜ける交易路に位置していたので、紀元前2000年代後半にこの地方へやってきたフルリミタンニ人や紀元前1000年代にここに住んでいたアラム人の影響をはっきりと見ることができます。マラテヤの近くアスランテペの城門のレリーフや一対のライオン像はヒッタイトの伝統的特徴を示しています。レリーフにはマラテヤの王スルメリが神々に神酒を捧げているものがあります。アスランテペの王宮の入口にあった大王の像は、アッシリア様式である事からして、もっと後の時代のものと思われます。

エーゲ海の魅力について徹底解説 | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

新ヒッタイトで一番重要な都市国家はアナトリア南東部のカルケミシュであり、ここはメソポタミアやエジブトとアナトリアを結ぶ交差路に位置していました。ここからの出土品がこの博物館にも沢山あります。「長い壁」「王の塔」「英雄の壁」「水の門」からのレリーフが、元の位置のままに配置展示されています。レリーフの情景は、女神クババヘの奉納の儀式やカルケミシュの王アラサスの長男カマナスヘの後継ぎの指名、戦車やアッシリアとの戦いの勝利の揚面、ヒッタイト神話の神々や動物など様々です。これらからヒッタイトとアッシリア双方の特徴を見る事ができます。

サクチャギョズの王宮の門のレリーフにはアッシリアとアラム人の影響が見られる事から紀元前8世紀末頃のものと思われます。

マラテヤ、サクチャギョズ、カルケミシユのレリーフには月の神の姿が見られます。そのひとつでは頭部に翼を持ち、他のものでは翼のある月の神が三日月のついた帽子をかぶっています。これらは当時、太陽や月の信仰が続いて行われていた事を示しています。

新ヒッタイトの都市国家に共通していたもうひとつの特徴はヒッタイトの象形文字です。この時代楔型文字はもう使われなくなり、ヒッタイトの象形文字に代わった事は、カルケミシュやアンダヴァルのレリーフ、スルタヌカイセリやキョイルオトゥの石碑などから知る事ができます。

| 名称 | アナトリア文明博物館(Anadolu Medeniyetleri Müzesi) |

| 住所 | Kale, Gözcü Sk. No:2, 06240 Ulus/Altındağ/Ankara, Turkey |

| 住営業時間所 | 8:30~19:00(冬季は18:00まで) |

| 入場料金 | 45TL(約810円) |

| ウェブサイト | https://sanalmuze.gov.tr/anadolu-medeniyetleri-muzesi |

アナトリア文明博物館|トルコ観光案内 | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

イスタンブール考古学博物館

古代オリエント博物館、考古学博物館、チニリ・キョシュク(タイル博物館)の3つを総称して、イスタンブール考古学博物館群と呼びます。3つあわせて6万点にも上る考古学的出土品が所蔵されているトルコ最大の博物館です。イスタンブール考古学博物館には、エジプトとヒッタイトの間で交わされた平和条約の楔形文字粘土板文書が展示されています。「カデシュ条約」と呼ばれるこの条約は、あらゆる種類の書面による国際合意の最も初期の例であると考えられているのです。世界初の平和条約でもあるため、平和を理念とする国連本部にそのレプリカが飾られています。

| 名称 | イスタンブール考古学博物館(İstanbul Arkeoloji Müzeleri)) |

| 住所 | Cankurtaran, 34122 Fatih/İstanbul, Turkey |

| 住営業時間所 | 9:00~19:00(冬季は18:00まで) |

| 入場料金 | 50TL(約900円) |

| ウェブサイト | https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/ISTANBUL_ARKEOLOJI_MUZELERI/ |

イスタンブール考古学博物館|トルコ観光案内 | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

ボアズカレ博物館

ボアズカレの中心地にある博物館です。1966年にオープンした歴史ある博物館で、2011年に再編成され、さらに見ごたえが増しました。ハットゥシャ遺跡の貴重な出土品が数多く収蔵されており、石器時代、旧青銅器時代、アッシリアの植民地時代から始まり、フリジア時代、ガラテア時代、ローマ時代、東ローマ時代と年代を追って歴史を知ることができます。見どころは、ハットゥシャ遺跡のスフィンクス像のオリジナルです。修復のためにドイツ・ベルリンの博物館に所蔵されていた1体と、イスタンブール考古学博物館にあった1体は、現在はともにボアズカレ博物館に展示されています。

| 名称 | ボアズカレ博物館(Boğazköy Müzesi) |

| 住所 | Çarşı, Hitit cad no.16, 19310 Boğazkale/Çorum, Turkey |

| ウェブサイト | https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/CORUM_BOGAZKOY_MUZESI/ |

ヒッタイトの歴史は多くの謎に包まれている

Carole Raddato from FRANKFURT, Germany / CC BY-SA

Carole Raddato from FRANKFURT, Germany / CC BY-SA

ハットゥシャの黄金期は紀元前14世紀、シュピリリウマ1世の時代に到来します。ムルシリ2世の子ども、ムワタリ2世の治世下でシリアに近いタルフンタッサへ遷都した為ハットゥシャはもはや首都ではありませんでしたが、帝国の勢力は拡大し続け、エジプトと隣国となるまでに領土を拡げていきました。

戦略上の要地にあったカデシュ(現シリア西部)。オロンテス河畔)をめぐり二国間で起きた「カデシュの戦い」は、ヒッタイトのハットゥシリ3世とラムセス2世により条約締結を以って解決しました。これは人類の歴史で初めて異国間で交された講和条約であるとされています。(楔形文字で書かれたこの世界最古の講和条約は、ハットゥシャで見つかり、現在イスタンブール考古学博物館で展示されております。)

ヒッタイト最後の皇帝シュピリリウマ2世の時代、およそ紀元前1200年頃、この大帝国は北からと海からの民族によって滅ぼされてしまったといわれています。約300年後の紀元前9世紀にハットゥシャに定住するようになったフリギア人は、出土品を見る限り紀元前6世紀頃滅びたと考えられているようです。

ヒッタイトは文明の発祥地

ヒッタイト人およびその帝国は、かつてエジプト王国と対等に渡り合うほどの強大な勢力を有していました。滅亡してから1800年代に遺跡が偶然発見されるまで、ヒッタイト王国はシリアにあったと思われており、またその存在さえ疑われていましたが、ヒッタイトは歴史的にも非常に重要かつ高度な文明を築いていたのです。世界最古の製鉄技術

ヒッタイト発祥の文明として有名なのは「鉄」の製造でしょう。ヒッタイトは独自の製鉄技術によって鉄器を製造し、その技術を秘匿することで勢力を伸ばしたといわれています。鉄器と二頭の馬を用いた戦車「チャリオット」も有名です。製鉄の起源がヒッタイトにあるとされたのは、帝国の首都ハットゥシャのほど近くにあるアラジャホユックにおいて、およそ3500~3400年前の地層からその痕跡が見つかったからです。しかし、2017年に首都アンカラから南東約100 kmの位置にあるカマン・カレホユック遺跡から、そこからさらに1000年前のものとみられる世界最古の鉄製品が発掘されました。

発見したのは、日本の中近東文化センター附属アナトリア考古学研究所の大村幸弘所長率いる調査チームです。この世紀の大発見によって、製鉄技術を発明したのはヒッタイト人ではなく、それより前にアナトリアにいた先住民ではないかといわれています。また、ヒッタイト帝国が製鉄技術を独占していたことや、帝国滅亡の原因が海の民による侵略によるものという説も見直されつつあります。

世界最古の鉄器が発見!カマン・カレホユック遺跡 | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

ヒッタイトを侵略した海の民の正体とは?

海の民は、紀元前1200年前後に東地中海の周辺で強い勢力を持っていた民族集団です。古代の文献には「海の民」という名は登場せず、研究者が後から名付けたものです。地中海ってどんな場所?絶景リゾートからグルメまで解説します! | トルコ旅行専門の人気ナンバーワン旅行会社『ターキッシュエア&トラベル』

海の民の出自やアイデンティティは明確には分かっていませんが、エジプトの記録ではシェルデン、シェクレシュ、ルッカ、ターシャ、アカワシャといった民族の連合だったと考えられています。

海の民はヒッタイトやエジプト王国、ギリシアなどに侵攻した記録が残されています。ヒッタイトの首都であるハットゥシャにも海の民による攻撃の痕跡が見られたため、これがヒッタイト王国滅亡の要因になったという説がありましたが、実際にはそれよりも前に別の要因によってヒッタイト王国は首都ハットゥシャを放棄していたという見解も出てきています。

ヒッタイトから製鉄技術を手に入れて勢力を伸ばしたスキタイ

スキタイはユーラシア大陸の南ロシア草原周辺で活動していた騎馬遊牧民族およびその国家を指します。スキタイを鉄を使った高度な馬具や騎馬技術で知られ、その知識・技術はユーラシア大陸に広がって世界に大きな影響を及ぼしました。このスキタイに製鉄技術を伝えたのはヒッタイトです。鉄は紀元前12世紀ごろにヒッタイトからスキタイに伝わり、そこから中国など東アジアに広がって、朝鮮半島を経て日本へと至りました。

ヒッタイト語・楔(くさび)形文字

ヒッタイトの歴史の多くは、楔形文字によって書かれた粘土板文書によって判明しています。ここで使用されていたヒッタイト語は、英語・ドイツ語・スペイン語といった今日の世界の主要言語のルーツであるインド・ヨーロッパ語族に属する言語のうち、最古の文献が残っている言語です。ヒッタイト帝国においては、楔形文字とともにヒッタイト象形文字も使われていました。しかし、この象形文字で記されているのはヒッタイト語ではなく、アナトリア語派のルウィ語です。そのため、アナトリア象形文字やルウィ象形文字という名称でも呼ばれます。ヒッタイト帝国の滅亡後もこの象形文字が使われていたため、帝国滅亡後に同地域を支配していたのはルウィ系の民族だと考えられています。

ヒッタイト神話

ヒッタイト人は「千の神々」と呼ばれるさまざまな神を崇拝していました。ヒッタイトには、テリピヌ神話やクマルビ神話などいくつかの神話が伝わっていますが、そこに登場する神々は実際にはヒッタイト固有のものではなく、他民族から幅広く受け入れたものとされています。フリ・シュリ・プリンキル・太陽神・月の神といった神々が刻まれたヤズルカヤのレリーフをはじめ、遺跡には実に多くの神の姿が残されています。

ヒッタイトではビールがよく飲まれていた

ハットゥシャ遺跡はヒッタイト文明の謎を解明する上で重要ですが、一般の観光客がパッと見ただけではヒッタイト人の日常生活までイメージするのは難しいかもしれません。

その中で当時の文化がうかがい知れる貴重な遺物の一つとして、大神殿周辺に置かれた大きな壺が挙げられます。この壺には穀物やビール、ワインなどが貯蔵されていたと考えられています。

アナトリアは世界で初めて麦の栽培が始まった場所です。ビールが誕生したのは紀元前4000年以上前、メソポタミアのシュメール人によるものとされています。その後ビールの製法はヒッタイトに伝わり、ヒッタイト人もよくビールを飲んでいたことが粘土板などからうかがい知れます。

トルコビール|トルコってビールが飲めるの?

ワインの語源はヒッタイト語?

アナトリアでは紀元前4000年ごろからワインが作られており、ワイン発祥の地の一つといわれています。ヒッタイトでもワインは一般的に飲まれていたようで、神々への捧げものとしても重宝されていました。ヒッタイト語でブドウとワイン両方を意味する「wiyana」は、英語の「wine」の語源という説もあります。

ちなみにトルコは世界トップクラスのブドウの名産地であり、トルコワインもヨーロッパのワインコンクールで賞を取るなど国際的に高い評価を得ています。

トルコワインは唯一無二の味わい!特徴や産地、品種、おすすめをご紹介

ヒッタイトは漫画「天は赤い河のほとり」の舞台

ヒッタイトは、小学館の漫画雑誌『少女コミック』にて1995年~2002年まで連載された『天は赤い河のほとり』の舞台です。現代日本に暮らす女子中学生ユーリが、古代ヒッタイト帝国の皇妃によって紀元前14世紀に召喚されてしまうというストーリーで、カイル・ムルシリ(ムルシリ2世)をはじめ実在の人物や国家も登場します。第46回小学館漫画賞少女部門を受賞しており、単行本の総発行部数は1,800万部超、宝塚歌劇宙組で舞台化されるなど、高い人気を誇ります。日本からは同漫画の聖地巡礼というかたちでヒッタイト関連の史跡を訪れる人もいるようです。ちなみに「赤い河」とは、トルコ最長のクズルウルマク川のことです。

ヒッタイトの王ムルシリ2世とは?

ムルシリ2世は大王シュッピルリウマ1世の息子です。紀元前1320年代にアルヌワンダ2世が早世したため、若くして王位に就きました。彼の25年にわたる治世の歴史は自身が記した年代記によって詳しく明らかにされており、ヒッタイトの軍事戦略や外交を知る上でも重要な位置づけとなっています。ムルシリ2世の死後は、ムワタリ2世がその跡を継ぎました。ヒッタイトの首都「ハットゥシャ遺跡」は歴史好きにおすすめの観光名所!

ハットゥシャ遺跡は、古代ヒッタイトの文明や当時の歴史を肌で感じられる世界遺産です。アナトリア文明博物館やボアズカレ博物館を含め、トルコでしか見られない貴重な史跡や出土品は、歴史好きにはたまらないでしょう。しかし、ハットゥシャ遺跡は主要都市から離れているため、個人でアクセスするのは少々大変です。アンカラやカッパドキアなど、周辺のスポットも含めて効率的に観光したいなら、トルコ旅行のプロ「ターキッシュエア&トラベル」におまかせください。お客様一人ひとりのご要望に沿ったプライベートツアーをプランニングいたします。

カッパドキアの岩窟群(複合遺産・1985年)|奇岩と初期キリスト教の遺跡 | トルコ旅行 トルコツアー・観光なら、安心の『ターキッシュエア&トラベル』におまかせ!

オーダーメイドツアーのお問合せ